世界の鉄鋼ビジネスの現状と日本製鉄のU.S. Steel買収について

鉄鋼産業は、国家のインフラ、製造業、建設分野の根幹を成す基幹産業であり、グローバル経済において重要な戦略的地位を占めている。その中でも、日本の鉄鋼企業は高い技術力と品質を背景に、世界市場で一定の存在感を維持してきた。しかし、近年は中国の過剰生産や脱炭素化圧力、地政学的リスクの高まりなど、外部環境が急激に変化し、従来のビジネスモデルの持続可能性が問われるようになっている。

こうした状況下で、日本製鉄が2023年に発表した米国の大手鉄鋼企業U.S. Steelの買収は、業界内外に大きな衝撃と注目をもたらした。本買収は単なる企業統合にとどまらず、世界の鉄鋼ビジネスにおけるパワーバランスの変化、日米経済安全保障の接点、脱炭素社会に向けた技術連携といった、複数の戦略的意義を包含している。

本稿では、まず世界の鉄鋼ビジネスの現状を概観した上で、日本製鉄によるU.S. Steelの買収について、その背景・目的・構造を整理し、最終的に本買収がもたらすメリットとデメリットを包括的に考察する。あわせて、今後の展望と課題についても多角的な視点から論じ、グローバル鉄鋼業界の未来を見通す手がかりとしたい。

1. 世界の鉄鋼業界の現状

1.1 市場規模と成長予測

世界の鉄鋼市場は、建設業界の成長と都市化の進展により堅調な拡大を続けている。2024年の市場規模は業界レポートによって異なるものの、主要な調査会社の分析では、グローバル鉄鋼市場は着実な成長軌道を描いている。 長材セグメントが市場を牽引し、2024年には世界の鉄鋼業界において54.1%の最大収益シェアを占めている。これは主に世界各地での建設・インフラ活動の増加によるものである。都市化が加速し人口水準が上昇する中、長材製品への需要が高まっている。

1.2 地域別動向

- アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は鉄鋼市場の拡大を牽引している。特に中国とインドが重要な役割を果たしており、インドの需要は2024年と2025年にわたって8%の成長が見込まれている。

- 欧州市場

欧州市場は高インフレと厳格な金融政策に挑戦されているが、2024年に控えめながらも成長を示し、2025年には5.3%の成長が予測されている。

- 北米市場

北米市場は、特に建設・自動車・重機・造船業界からの需要増加により、安定した成長を見せている。

1.3 生産予測

2025年の世界粗鋼生産量は18億4600万トンと予測されており、これは2024年12月の予測18億8000万トンから下方修正されている。この調整は、関税決定の変動や市場の不確実性によるものである。

1.4 需要動向

世界鉄鋼協会(World Steel Association)は、2025年の世界鉄鋼需要が2024年水準から1.2%成長すると予測している。これは約17億5100万トンの需要を意味する。

1.5 業界の課題と機会

- 持続可能性への移行

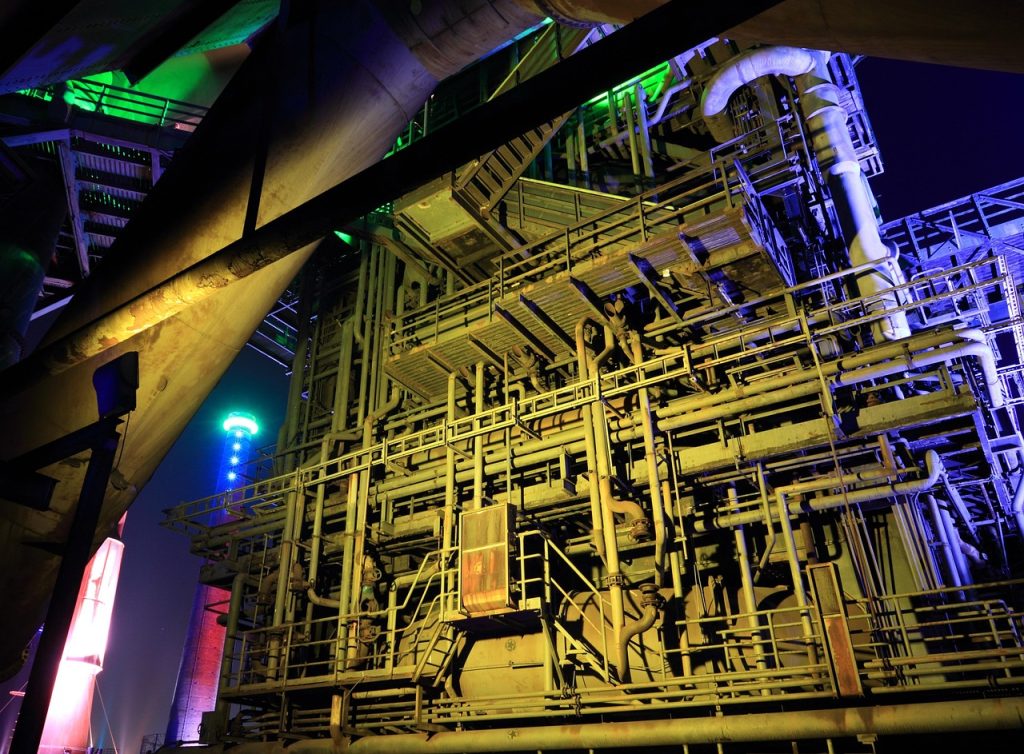

鉄鋼業界は環境負荷の軽減と持続可能な生産方法への転換が重要課題となっている。カーボンニュートラルの実現に向け、業界全体で技術革新と設備投資が進められている。

- 技術革新

デジタル化、自動化、AI技術の導入により、生産効率の向上とコスト削減が図られている。これらの技術革新は、競争力の維持と向上に不可欠である。

- 供給チェーンの再構築

COVID-19パンデミックを契機に、供給チェーンの強靭性と地域分散が重要視されている。鉄鋼業界も例外ではなく、リスク管理と安定供給の両立が求められている。

2. 日本製鉄のU.S. Steel買収の経緯

2.1 買収発表の背景

2023年12月、日本製鉄は米国のU.S. Steelを約150億ドルで買収すると発表した。この買収は、グローバル競争力の強化と北米市場でのプレゼンス拡大を目的としたものである。

日本製鉄にとって、この買収は以下の戦略的意義を持っていた。

まず、世界的な鉄鋼需要の増加に対応するため、生産能力の拡大が必要であった。特に北米市場は、インフラ投資や製造業の回帰により、長期的な成長が見込まれる重要な市場である。

次に、地理的な多様化により、需要変動や地政学的リスクへの耐性を高めることができる。日本国内の需要が成熟している中、海外市場での成長機会の確保は企業の持続的発展に不可欠である。 さらに、U.S. Steelの持つ技術や顧客基盤を活用することで、シナジー効果の創出が期待された。両社の知見を組み合わせることで、新たな製品開発や市場開拓が可能になる。

2.2 取引条件と投資計画

当初の買収価格は1株当たり55ドル、総額約149億ドルであった。日本製鉄は買収成立後、14億ドルの追加投資を約束した。

2024年8月には、取引承認を得るため投資約束を27億ドルに増額した。さらに、U.S. Steelの本社をペンシルベニア州に維持することも約束した。

投資計画には以下の要素が含まれている。

既存設備の近代化と効率化により、生産性の向上とコスト削減を図る。これには、最新の製鉄技術の導入や環境対応設備の設置が含まれる。

新規製鉄所の建設により、生産能力の拡大を実現する。文書によると、日本製鉄は新しい製鉄所に40億ドルを投資する計画である。 雇用の維持と拡大により、地域経済への貢献を果たす。日本製鉄は米国での雇用創出を重要な責任として位置づけている。

2.3 政治的反対と国家安全保障上の懸念

買収発表直後から、米国内では政治的反対が強まった。特に以下の懸念が提起された。

国家安全保障の観点から、重要なインフラである鉄鋼業の外国企業による支配への懸念が示された。鉄鋼は防衛産業や重要インフラに不可欠な素材であり、外国企業による支配は安全保障上のリスクとみなされた。

雇用への影響に対する懸念も大きかった。労働組合や地元政治家は、外国企業による買収により雇用が失われる可能性を危惧した。

経済ナショナリズムの高まりにより、米国の象徴的企業であるU.S. Steelの外国企業への売却に対する感情的な反発も見られた。

2.4 バイデン政権による阻止決定

2025年1月、バイデン大統領は国家安全保障上の理由から、この買収を正式に阻止した。大統領は、外国投資委員会(CFIUS)の勧告に基づき、取引が米国の国家安全保障に脅威をもたらす可能性があると判断した。 この決定により、日本製鉄とU.S. Steelは法的措置を検討し、実際に政府の決定に対する訴訟を起こした。両社は、政治的な理由による不当な阻止であり、法的根拠に欠けると主張した。

3. トランプ政権下での急転と買収成立

3.1 政策転換

2025年1月にトランプ大統領が就任すると、この買収に対する政府の姿勢が大きく変化した。トランプ政権は、買収を「パートナーシップ」として評価し、条件付きで承認する方針を示した。

この政策転換の背景には、以下の要因があった。

経済政策の重視により、雇用創出と投資拡大を優先する姿勢が示された。日本製鉄の大規模投資計画は、米国経済にとって有益とみなされた。

同盟国との関係強化の観点から、日本企業による投資を歓迎する姿勢が明確になった。日米同盟の強化は、両国の経済関係の深化にも寄与する。 競争力強化の必要性から、外国企業の技術や資本を活用することの重要性が認識された。グローバル競争において、国際的な協力は不可欠である。

3.2 国家安全保障協定の締結

承認の条件として、米国政府とのゴールデンシェア協定が締結された。この協定により、米国政府は重要な意思決定に対する拒否権を保持することになった。

具体的には、以下の権限が米国政府に付与された。

戦略的な設備投資や事業計画の変更に対する拒否権により、国家安全保障に影響を与える可能性のある決定を制御できる。

重要な人事決定への関与により、企業運営における国家安全保障の観点を確保できる。

技術移転や知的財産の取り扱いに対する監督により、重要技術の流出を防止できる。

3.3 買収完了

2025年6月18日、すべての規制承認を得て買収が正式に完了した。この時点で、米国政府がゴールデンシェアを保有し、企業に対する広範な統制権を獲得している。

買収完了により、日本製鉄は世界第4位の鉄鋼メーカーとなり、年間生産能力は約1億トンに達した。これにより、グローバル市場での競争力が大幅に向上した。

4. 買収成立後の現状

4.1 統合計画の実行

買収完了後、日本製鉄は統合計画の実行に着手している。主要な取り組みには以下がある。

経営統合により、両社の強みを活かした効率的な運営体制の構築が進められている。日本製鉄の技術力とU.S. Steelの市場基盤を組み合わせることで、競争力の向上を図っている。

技術移転により、日本製鉄の先進的な製鉄技術がU.S. Steelの設備に導入されている。これにより、生産効率の向上と品質の安定化が期待される。

品質向上への取り組みにより、顧客満足度の向上と市場シェアの拡大を目指している。両社の品質管理ノウハウを統合することで、より高品質な製品の提供が可能になる。

4.2 投資計画の進捗

約束された投資計画の実行が本格化している。主要な投資項目は以下の通りである。

既存設備の近代化により、生産性の向上とエネルギー効率の改善が図られている。これには、最新の自動化技術や省エネ設備の導入が含まれる。

新製鉄所の建設が計画されており、これにより生産能力の大幅な拡大が実現される。新設備では、環境負荷の低減と生産効率の最大化が重視されている。 研究開発投資により、次世代鉄鋼技術の開発が推進されている。これには、水素還元製鉄や循環型製鉄プロセスの研究が含まれる。

4.3 雇用と地域経済への影響

日本製鉄は、雇用の維持と拡大に関する約束を着実に履行している。具体的な取り組みには以下がある。

既存従業員の雇用維持により、地域コミュニティへの影響を最小限に抑えている。また、技能向上のための研修プログラムも実施されている。

新規雇用の創出により、地域経済の活性化に貢献している。新製鉄所の建設や既存設備の拡張に伴い、多数の雇用機会が創出されている。

地域調達の推進により、地元企業との取引拡大が図られている。これにより、地域経済全体への波及効果が期待される。

5. 業界への影響と競合他社の動向

5.1 世界鉄鋼業界の再編

日本製鉄によるU.S. Steel買収は、世界鉄鋼業界の再編を加速させる可能性がある。主要な影響には以下がある。

規模の経済の重要性が再認識され、他の鉄鋼メーカーも統合や買収を検討する可能性が高まっている。グローバル競争において、規模は重要な競争要因である。

技術力の重要性が増しており、技術優位性を持つ企業が有利なポジションを獲得している。環境技術や生産効率技術は、特に重要な差別化要因となっている。

地域分散の必要性により、多国籍展開を推進する企業が増加している。地政学的リスクの高まりにより、事業の地理的多様化が競争力の源泉となっている。

5.2 競合他社の対応

- 欧州鉄鋼メーカー

ArcelorMittalをはじめとする欧州の鉄鋼メーカーは、アジア市場での拡大や技術革新への投資を加速している。特に、グリーンスチール技術の開発に注力している。

- 中国鉄鋼メーカー

中国の鉄鋼メーカーは、海外展開の加速と技術力の向上に取り組んでいる。一方で、米国をはじめとする西側諸国での事業展開には政治的制約が存在する。

- 韓国鉄鋼メーカー

POSCOなど韓国の鉄鋼メーカーは、高付加価値製品の開発と新興市場での展開を推進している。また、日本製鉄との競争激化に対応するため、戦略的パートナーシップの構築を模索している。現状、アメリカに進出しようとしている現代製鉄のロードマップに影響を及ぼしていて、アメリカでの自動車販売戦略にも影響を受けているとの報道もある。

5.3 サプライチェーンへの影響

買収により、北米の鉄鋼サプライチェーンに変化が生じている。主要な影響には以下がある。

調達パターンの変化により、原材料の調達先や物流ルートの最適化が進められている。日本製鉄のグローバルネットワークを活用することで、より効率的な調達が可能になる。

品質基準の統一により、製品品質の安定化と顧客満足度の向上が図られている。両社の品質管理システムを統合することで、一貫した品質保証が実現される。 技術標準の統合により、製品開発や生産プロセスの効率化が推進されている。共通の技術基盤を構築することで、シナジー効果を最大化できる。

6. 今後の展望と課題

6.1 短期的な展望(2025-2027年)

- 統合効果の実現

買収から数年間は、統合効果の実現が最重要課題となる。具体的には以下の取り組みが予想される。

業務プロセスの統合により、運営効率の向上とコスト削減を実現する。両社の最適な業務プロセスを選択し、統一的な運営体制を構築する。

システム統合により、情報共有と意思決定の迅速化を図る。統一されたITシステムにより、リアルタイムでの情報共有と効率的な経営管理が可能になる。

営業活動の統合により、顧客基盤の拡大と売上増加を目指す。両社の顧客ネットワークを統合することで、クロスセリングの機会を創出する。

- 投資計画の実行

約束された投資計画の着実な実行が求められる。主要な取り組みには以下がある。

既存設備の改修・更新により、生産能力と品質の向上を実現する。最新技術の導入により、競争力を強化する。

新製鉄所の建設により、生産能力の大幅な拡大を図る。環境負荷の低減と生産効率の最大化を両立する先進的な設備を導入する。 研究開発体制の強化により、次世代技術の開発を加速する。両社の研究開発リソースを統合し、イノベーションを促進する。

6.2 中期的な展望(2027-2030年)

- 市場シェアの拡大

統合効果を活かし、北米市場でのシェア拡大を目指す。具体的な戦略には以下がある。

自動車産業向け高張力鋼板の供給拡大により、成長市場でのポジションを強化する。電動車の普及に伴い、軽量化ニーズが高まっている。

インフラ向け建設用鋼材の供給拡大により、政府のインフラ投資拡大の恩恵を受ける。老朽化したインフラの更新需要は長期にわたって継続する。

エネルギー産業向け特殊鋼の供給拡大により、再生可能エネルギー設備の建設需要を取り込む。風力発電や太陽光発電設備には大量の鋼材が必要である。

- 技術革新の推進

環境対応技術の開発と実用化を推進する。主要な取り組みには以下がある。

水素還元製鉄技術の実用化により、CO2排出量の大幅な削減を実現する。これは鉄鋼業界の最重要課題の一つである。

電気炉技術の高度化により、スクラップ利用率の向上と電力効率の改善を図る。循環経済の実現に向けた重要な技術である。

AI・IoT技術の活用により、生産プロセスの最適化と予防保全の高度化を実現する。デジタル技術の活用により、競争力を強化する。

6.3 長期的な展望(2030年以降)

- グローバル戦略の展開

北米での成功を基盤に、グローバル戦略を推進する。具体的な方向性には以下がある。

他地域での事業拡大により、地理的リスクの分散と成長機会の確保を図る。特に成長市場での事業展開を検討する。

戦略的パートナーシップの構築により、技術開発や市場開拓を共同で推進する。単独では困難な大規模プロジェクトを実現する。

バリューチェーンの統合により、川上から川下まで一貫したビジネスモデルを構築する。付加価値の向上と競争力の強化を実現する。

- 持続可能な成長の実現

長期的な競争力の維持と社会的責任の履行を両立する。主要な取り組みには以下がある。

カーボンニュートラルの実現により、環境負荷の最小化を達成する。これは業界全体の存続に関わる重要な課題である。

循環経済の構築により、資源の有効活用と廃棄物の削減を実現する。持続可能な事業モデルの構築が求められる。 社会貢献活動の推進により、地域社会との共生を図る。企業の社会的責任を果たすことで、長期的な事業基盤を確保する。

6.4 主要な課題と対応策

- 政治・規制リスク

米国政府のゴールデンシェア保有により、政治的な影響を受けやすい状況にある。主要な対応策には以下がある。

透明性の確保により、政府や社会からの信頼を獲得する。定期的な情報開示と説明責任の履行が重要である。

コンプライアンス体制の強化により、規制違反のリスクを最小化する。法的要件の遵守は事業継続の前提条件である。 ステークホルダーとの関係構築により、政治的リスクの軽減を図る。政府、議会、労働組合、地域社会との良好な関係を維持する。

- 技術・競争リスク

急速な技術変化と激しい競争環境への対応が求められる。主要な対応策には以下がある。

研究開発投資の継続により、技術競争力を維持・向上する。持続的なイノベーションが競争優位の源泉である。

人材確保・育成の強化により、技術力の基盤を確保する。優秀な人材は技術革新の基盤である。

外部との連携強化により、技術開発のスピードと効率を向上する。オープンイノベーションの活用が重要である。

- 経済・市場リスク

経済変動や市場環境の変化への対応力が求められる。主要な対応策には以下がある。

事業ポートフォリオの多様化により、特定市場への依存度を低減する。複数の市場・製品での事業展開が安定性を高める。

財務体質の強化により、経済変動への耐性を向上する。適切な財務レバレッジと十分な流動性の確保が重要である。

リスク管理体制の整備により、予期せぬリスクへの対応力を向上する。包括的なリスク管理システムの構築が必要である。

7. 結論

日本製鉄によるU.S. Steel買収は、世界鉄鋼業界における歴史的な出来事である。政治的な反対と紆余曲折を経て実現したこの買収は、グローバル鉄鋼業界の構造変化を象徴する事例となった。

買収の成功により、日本製鉄は世界有数の鉄鋼メーカーとしての地位を確立し、北米市場での競争力を大幅に向上させた。一方で、米国政府のゴールデンシェア保有という条件により、政治的な制約も抱えることになった。

今後の成功は、統合効果の実現、投資計画の着実な実行、技術革新の推進、ステークホルダーとの良好な関係維持にかかっている。これらの課題に適切に対応できれば、両社にとって、そして世界鉄鋼業界にとって有益な結果をもたらすことが期待される。

世界の鉄鋼業界は、環境対応、技術革新、地政学的変化という大きな転換期を迎えている。この中で、日本製鉄とU.S. Steelの統合は、業界の将来を占う重要な試金石となるであろう。持続可能な成長の実現と社会的責任の履行を両立させながら、グローバル競争において優位性を確立していくことが、両社に課せられた重要な使命である。