抽象表現主義の巨匠マーク・ロスコ

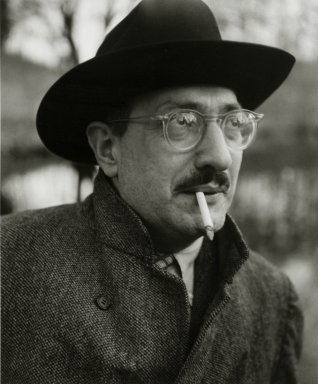

マーク・ロスコは20世紀アメリカ美術を代表する抽象表現主義の巨匠である。1903年にラトビアのユダヤ系家庭に生まれ、10歳の時に家族とともにアメリカに移住した。本名はマーカス・ロスコウィッツだったが、後にマーク・ロスコと改名し、画家としての道を歩んだ。

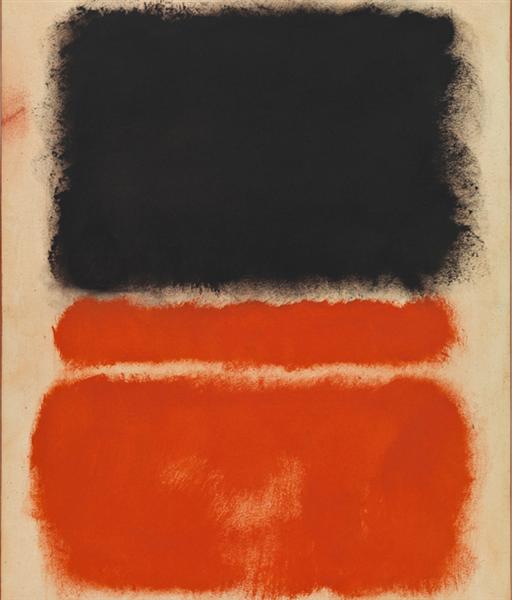

ロスコの作品は大きな色面を水平に配置したカラーフィールドペインティングで知られ、鮮やかな色彩の相互作用によって観る者に深い精神的体験をもたらす。初期は社会リアリズムの影響を受けた具象的な作品を描いていたが、1940年代に超現実主義との出会いを経て、次第に抽象的な表現へと移行していった。

ロスコは色彩を単なる装飾的要素としてではなく、人間の根源的な感情を直接表現する手段として捉えていた。薄く重ねられた絵具の層が生み出す微妙な色彩効果は、まるで画面の内部から光が発せられているような神秘的な印象を与える。彼の代表的な作品群は世界各国の主要美術館に収蔵され、特にテキサス州ヒューストンのロスコ・チャペルは、彼の芸術理念を最も純粋な形で体験できる聖地として多くの人々を魅了し続けている。

生い立ちとアメリカ移民

マーク・ロスコ(Mark Rothko、1903年9月25日 – 1970年2月25日)は、20世紀アメリカ美術界を代表する抽象表現主義の画家として知られている。本名はマーカス・ロスコウィッツ(Marcus Rothkowitz)で、ラトビア(当時はロシア帝国領)のダヴィンスク(現在のダウガフピルス)でユダヤ系の家庭に生まれた。

父親のヤコブ・ロスコウィッツは薬剤師として働いていたが、ロシアでのユダヤ人に対する迫害の高まりを受けて、1910年にアメリカへの移住を決断した。まず父親が単身でオレゴン州ポートランドに渡り、3年後の1913年に妻と4人の子供たちを呼び寄せた。しかし、父親は家族が到着してわずか7か月後に結腸がんで亡くなり、10歳のマーカス少年は早くも人生の厳しい現実と向き合うことになった。

父親の死後、家計を支えるため母親のケイト・ゴルディン・ロスコウィッツは縫製の仕事に従事し、子供たちも家計を助けるために働かなければならなかった。マーカスも新聞配達や肉屋での手伝いなど、様々なアルバイトを経験した。このような厳しい環境の中で育ったことが、後に彼の芸術観や人生観に深い影響を与えることになった。

学生時代と初期の芸術的探求

リンカーン高校在学中のマーカスは、優秀な成績を収め、特に古典文学や哲学に深い関心を示した。1921年にイェール大学に奨学金を得て進学したが、経済的な困窮と大学の階級社会への違和感から、2年で中退を決意した。この決断は家族からの理解を得られなかったが、彼は自分の道を歩むことを選択した。

1923年にニューヨークに移住したマーカスは、様々な職を転々としながら芸術への関心を深めていった。アート・スチューデンツ・リーグでマックス・ウェーバーに師事し、初めて本格的な美術教育を受けた。ウェーバーはヨーロッパのモダニズムをアメリカに紹介した重要な画家の一人で、若いマーカスにセザンヌ、マティス、ピカソなどの作品を教えた。

1929年、26歳の時にマーカスは名前をマーク・ロスコに改名した。これは単なる名前の短縮ではなく、ユダヤ系移民としてのアイデンティティと、アメリカ社会での同化への複雑な思いが込められていた。同年、ニューヨークのオポチュニティ・ギャラリーで初の個展を開催し、プロの画家としてのキャリアをスタートさせた。

1930年代:社会リアリズムの時代

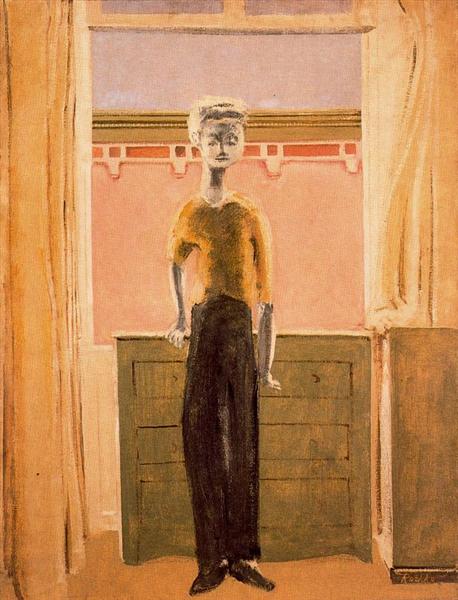

1930年代のロスコの作品は、当時のアメリカ美術界を支配していた社会リアリズムの影響を強く受けていた。大恐慌の時代背景の中で、多くの芸術家が社会問題に関心を向け、労働者や都市生活の現実を描くことが求められていた。ロスコも地下鉄の駅、街角の人々、都市の風景などを題材とした具象的な作品を制作した。

代表作の一つである「地下鉄の情景」(1938年)は、この時期の彼の作風をよく示している。暗い色調で描かれた地下鉄のホームには、疲れた表情の通勤者たちが立ち並んでおり、現代都市生活の孤独感と疎外感が表現されている。構図は比較的単純化されているが、人物の描写には心理的な深みがあり、後の抽象作品につながる内面性の探求がすでに見て取れる。

この時期、ロスコは連邦美術計画(WPA)の一環として公共建築物の壁画制作にも参加した。これは大恐慌時代に失業した芸術家を支援するルーズベルト政権のニューディール政策の一部で、多くの若い芸術家がこの制度の恩恵を受けた。ロスコにとっても経済的支援を得られる貴重な機会であり、同時に大規模な作品制作の経験を積む場となった。

1940年代前半:超現実主義との出会い

1940年代に入ると、ロスコの作品は劇的な変化を遂げる。ヨーロッパから亡命してきた超現実主義の画家たちとの交流により、彼は新しい芸術的可能性に目を開かれた。特にマックス・エルンストやアンドレ・ブルトンとの出会いは、彼の芸術観に大きな影響を与えた。

この時期の代表作「アンティゴネー」(1941年)では、ギリシャ悲劇を題材にしながらも、従来の物語的な描写から離れ、象徴的で神話的なイメージを追求している。画面には有機的な形態と幾何学的な要素が混在し、色彩もより大胆で表現的になっている。

ロスコは友人のアドルフ・ゴットリーブとともに、1943年にニューヨーク・タイムズ紙に有名な宣言文を発表した。「我々は平板で、単純で、直接的で、明確であることを好む。我々は、素朴で、大きく、一般的な形を好む。神話的なものの内容に取り組んでいる」という言葉は、彼らの新しい芸術理念を端的に表している。

この宣言は、当時のアメリカ美術界における大きな転換点を示すものでもあった。ヨーロッパの芸術的伝統から脱却し、アメリカ独自の現代芸術を創造しようとする意識が高まっていた時期であり、ロスコたちの取り組みはその先駆的な試みの一つだった。

1940年代後半:抽象への移行

1940年代後半、ロスコの作品は次第に抽象化の道を歩み始めた。この移行期の作品群は「マルチフォーム」と呼ばれ、具象的要素と抽象的要素が混在する独特の表現を示している。色彩の重要性がますます高まり、形態は単純化され、画面全体を覆う大きな色面が現れるようになった。

「No. 3/No. 13 (Magenta, Black, Green on Orange)」(1949年)は、この移行期の重要な作品の一つである。オレンジの地色の上に、マゼンタ、黒、緑の矩形が配置されているが、これらの色面の境界は明確ではなく、互いに溶け合うような効果を生んでいる。観る者は、色彩の微妙な相互作用によって深い感情的体験を味わうことができる。

この時期のロスコは、色彩の心理的効果について深く研究していた。彼は色彩が人間の感情に直接働きかける力を持っていることを確信し、それを最大限に活用した作品制作を試みていた。また、ニーチェ、キルケゴール、ドストエフスキーなどの哲学者・文学者の作品に深く親しんでおり、これらの思想的影響も彼の芸術的探求に反映されている。

1950年代:カラーフィールドペインティングの確立

1950年代に入ると、ロスコは自己の代表的なスタイルであるカラーフィールドペインティングを確立した。この技法は、キャンバス全体を大きな色面で構成し、色彩の相互作用によって観る者に深い精神的体験をもたらそうとするものである。

典型的な作品では、縦長のキャンバスに2つから4つの水平に配置された矩形の色面が描かれている。これらの色面は明確な境界線を持たず、エッジがぼかされて互いに溶け合っているように見える。「Red, Brown, and Black」(1958年)では、深い赤の地色の上に茶色と黒の矩形が配置されており、色彩の重層的な深みが瞑想的な効果を生み出している。

ロスコの技法的特徴の一つは、薄く塗られた絵具の層を何度も重ねることで、色彩に独特の透明感と深みを与えることだった。彼は traditional な油絵具だけでなく、テンペラや水彩、さらには卵黄を混ぜた自作の絵具なども使用し、理想的な色彩効果を追求した。

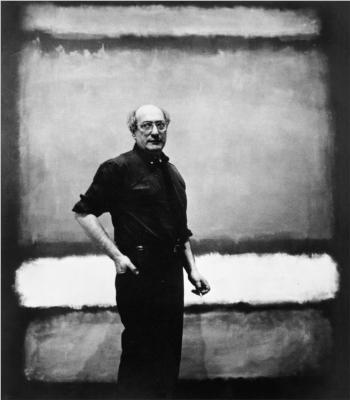

この時期のロスコ作品は、抽象表現主義の中でも特に精神性を重視した系統として位置づけられる。彼は自分の作品を「絵画」ではなく「ドラマ」と呼び、観る者との間に深い感情的コミュニケーションを成立させることを目指していた。

国際的評価の高まり

1950年代後半から1960年代にかけて、ロスコの作品は国際的にも高く評価されるようになった。1958年にはヴェネツィア・ビエンナーレのアメリカ館に出品され、ヨーロッパの美術界でも注目を集めた。同年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で大規模な個展が開催され、彼の芸術家としての地位が確固たるものとなった。

この成功により、ロスコは経済的にも安定し、より大規模で野心的なプロジェクトに取り組むことができるようになった。1958年には、ニューヨークのフォーシーズンズ・レストランの壁画制作を依頼されたが、完成間近になってこの委嘱を拒否した。理由は、高級レストランという商業的な環境では自分の作品が本来意図した精神的効果を発揮できないと判断したためだった。

代わりに彼が選択したのは、より内省的で宗教的な環境での作品展示だった。この決断は、芸術の商業化への批判的姿勢を示すものであり、ロスコの芸術に対する純粋で妥協のない態度を物語っている。

ロスコ・チャペルプロジェクト

1960年代後半、ロスコは人生最大のプロジェクトに着手した。テキサス州ヒューストンの大富豪ジョン・デ・メニル夫妻の委嘱により、非宗教的な瞑想空間「ロスコ・チャペル」のための作品群を制作することになったのである。

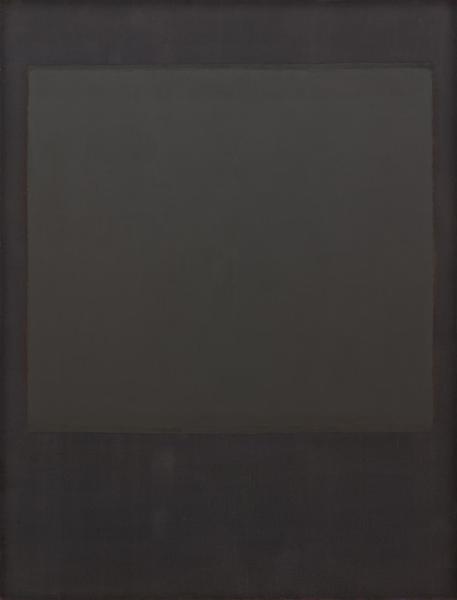

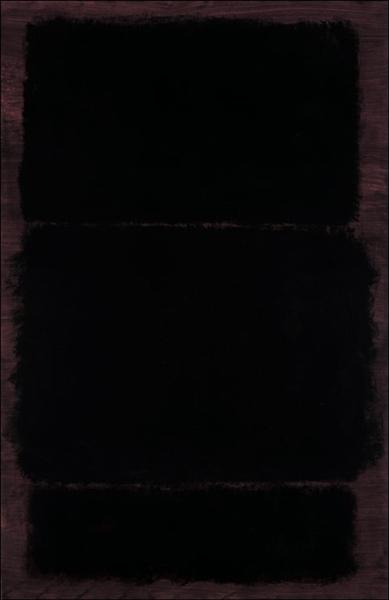

このプロジェクトは、建築家フィリップ・ジョンソンとの協力により進められ、八角形の建物内部に14点の大型絵画を配置する計画だった。作品はすべて深い紫と黒を基調とした色調で統一され、従来の作品よりもさらに瞑想的で精神的な効果を狙ったものとなった。

制作過程でロスコは、色彩の心理的効果についてより深く探求し、特に暗色による神秘的な体験の創出に注力した。彼は「暗闇の中にも光がある」という考えのもと、黒に近い色調の中にも微妙な色彩の変化を込め、観る者が長時間見つめることで徐々にその深みを理解できるような作品を制作した。

しかし、このプロジェクトの完成を見ることなく、ロスコは1970年に世を去った。ロスコ・チャペルは1971年に完成し、現在も多くの人々が瞑想と内省の場として訪れている。

晩年の苦悩と死

1960年代後半のロスコは、国際的な名声を得る一方で、深い精神的苦悩を抱えていた。1968年に大動脈瘤の診断を受け、健康状態が悪化したことも彼の心境に大きな影響を与えた。この時期の作品は、それまでの鮮やかな色彩から一転して、黒やグレーを多用した暗い色調のものが多くなった。

「Black on Gray」シリーズ(1969-1970年)は、この時期の代表的な作品群である。黒とグレーの微妙な階調により構成されたこれらの作品は、死への予感や人生への絶望感を表現していると解釈されることが多い。しかし、ロスコ自身は最後まで、自分の作品が単なる装飾的な絵画ではなく、観る者の魂に直接語りかける精神的な体験であることを信じていた。

1970年2月25日、ロスコは自身のスタジオで手首を切って自殺した。66歳だった。彼の死は美術界に大きな衝撃を与え、多くの関係者や愛好家が深い悲しみに包まれた。死後、遺族と画商の間で遺作の処理を巡って法的紛争が起こり、「ロスコ事件」として美術界の話題となった。

技法と芸術理念

ロスコの技法的特徴は、薄く塗られた絵具の層を何度も重ねることで、色彩に独特の透明感と深みを与えることにあった。彼は筆ではなく、布や海綿、時には手を使って絵具を塗布し、色面の境界を曖昧にする効果を生み出した。

また、キャンバースの準備段階から独自の方法を用いていた。従来の白い下地ではなく、作品全体の色調に合わせた色の下地を施すことで、上層の色彩がより深みを持って見えるよう工夫していた。この技法により、ロスコの作品は単なる色の配置ではなく、光が内部から発せられているような神秘的な効果を持つようになった。

ロスコの芸術理念は、色彩による直接的な感情表現にあった。彼は「私は色彩に興味はない。私が関心を持っているのは、基本的な人間の感情である。悲劇、恍惚、運命などを表現したいのだ」と語っている。この言葉は、彼の作品が単なる抽象絵画ではなく、人間の根源的な感情を色彩を通じて表現する試みであることを示している。

同時代の芸術家との関係

ロスコは抽象表現主義の代表的画家の一人として、ジャクソン・ポロック、ウィレム・デ・クーニング、バーネット・ニューマンらと密接な関係を持っていた。特にニューマンとは親しい友情を結び、互いの作品に影響を与え合った。両者とも大きな色面を用いた抽象表現を追求していたが、ニューマンが垂直線(zip)を特徴とするのに対し、ロスコは水平の色面を基本とする点で異なっていた。

また、アドルフ・ゴットリーブとは長年にわたって友情を維持し、1943年の共同宣言文の発表など、理論的な活動でも協力関係にあった。クライフォード・スティルとは一時期非常に親しい関係にあったが、後に芸術観の違いから疎遠になった。

ロスコはまた、若い世代の芸術家たちにも大きな影響を与えた。彼のカラーフィールドペインティングの技法は、ヘレン・フランケンサーラー、モリス・ルイス、ケネス・ノーランドらによって継承・発展され、1960年代のポスト・ペインタリー・アブストラクション運動の基盤となった。

作品の市場価値と収蔵状況

ロスコの作品は現在、世界で最も高価な絵画の一つとして知られている。2012年には「Orange, Red, Yellow」(1961年)がサザビーズのオークションで約8,700万ドル(当時の日本円で約70億円)で落札され、話題となった。このような高額での取引は、彼の作品に対する現代の評価の高さを示している。

主要な作品は世界各国の美術館に収蔵されている。ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリー、ロンドンのテート・モダン、パリのポンピドゥー・センターなど、著名な美術館で常設展示されている。また、前述のロスコ・チャペルは、彼の作品を最も理想的な環境で鑑賞できる場所として、世界中から多くの訪問者を集めている。

美術史上の位置と影響

ロスコは20世紀アメリカ美術の発展において極めて重要な位置を占めている。彼の功績は、ヨーロッパ中心だった西洋美術の流れにアメリカ独自の新しい表現を加えたことにある。特に、色彩による純粋な感情表現という彼のアプローチは、それまでの具象絵画や幾何学的抽象とは異なる第三の道を提示した。

抽象表現主義の中でも、ロスコの作品は特に瞑想的で精神的な側面を強調しており、後のミニマリズムやコンセプチュアル・アートにも影響を与えた。また、宗教的・哲学的な内容を抽象的手法で表現するという彼の試みは、現代美術における精神性の探求という重要なテーマを先取りしたものでもあった。

教育の分野でも、ロスコの理論と実践は大きな影響を与えている。色彩心理学や美術療法の発展において、彼の色彩による感情表現の研究は重要な基礎資料となっている。また、美術教育において、技法の習得よりも内面的表現を重視するアプローチは、ロスコの芸術理念に負うところが大きい。

現代における再評価

21世紀に入ってからも、ロスコの作品と理念は新たな観点から再評価され続けている。デジタル技術の発達により、彼の微妙な色彩効果の分析が可能になり、制作技法の詳細が明らかになってきている。また、脳科学や認知心理学の発展により、色彩が人間の感情に与える影響についての科学的理解が深まり、ロスコの直感的な洞察の正しさが証明されている。

現代の若いアーティストたちの間でも、ロスコの影響は根強く残っている。特に、商業主義的な現代美術界に対する批判的姿勢や、純粋な芸術体験を追求する姿勢は、多くの現代作家の共感を呼んでいる。また、瞑想やマインドフルネスが注目される現代社会において、ロスコの瞑想的な作品は新たな意味を持って受け取られている。

インスタレーション・アートやライト・アートなどの分野でも、ロスコの空間全体を使った色彩体験の考え方が応用されている。彼が追求した「環境としての絵画」というコンセプトは、現代美術の様々なジャンルで実践されている。

マーク・ロスコは、移民としてアメリカに渡り、言語や文化の違いを乗り越えて独自の芸術世界を築き上げた画家である。彼の作品は、人種や国籍を超えて普遍的な人間の感情に訴えかける力を持っており、それゆえに現在でも多くの人々に愛され続けている。技法的な革新性だけでなく、芸術に対する純粋で妥協のない姿勢は、現代の芸術家たちにとっても重要な指針となっている。

彼の生涯は決して平坦なものではなく、経済的困窮、健康問題、そして最終的には自死という悲劇的な結末を迎えた。しかし、彼が残した作品群は、人間の魂の奥深くに眠る感情を呼び覚ます力を持ち続けており、今後も長きにわたって人々に愛され、研究され続けることであろう。ロスコの芸術は、色彩という最も直接的で原始的な表現手段を通じて、現代社会を生きる我々に深い内省と精神的な豊かさをもたらしてくれる貴重な遺産なのである。