日本における米価高騰の背景と要因

米の価格高騰はなぜ起きた?

1. はじめに

日本の主食である米は、戦後の食糧難を乗り越えて以降、安定的に供給されてきた。しかし近年、その米価(こめか)が顕著に高騰しており、2024年から2025年にかけては過去にない水準に達しつつある。これは家計に直結する問題であるとともに、農業、流通、外食産業など幅広い分野に影響を及ぼしている。ここでは、米価高騰の背景を多角的に検証し、特に最近注目されている「中国人による買い溜め」も含めて包括的に説明する。

2. 自然災害と気候変動による不作

米価高騰の直接的な引き金は、2023年以降の不作にある。

2-1. 異常気象

2023年から2024年にかけて、日本は記録的な猛暑や長梅雨に見舞われた。高温障害や日照不足は稲の生育に深刻なダメージを与え、作況指数は全国的に「やや不良」となった。特に東北や北陸など、主要な米どころが深刻な減収となり、供給不安が顕在化した。

2-2. 台風と水害

加えて、台風による水害も全国各地の農地に打撃を与えた。稲の倒伏、冠水、品質劣化が相次ぎ、出荷可能な「商品米」が減ったことで市場供給が一気に減少し、価格上昇を加速させた。

3. 生産者の高齢化と担い手不足

3-1. 農業人口の減少

日本の農業は高齢化と後継者不足が深刻である。主に米作りを担う農業従事者の平均年齢は68歳を超え、多くの農家が廃業に追い込まれている。耕作放棄地の増加は供給基盤の縮小を意味し、中長期的な供給力の低下に直結している。

3-2. 生産コストの上昇

肥料や農薬、燃料の価格は国際情勢により高騰しており、とくにウクライナ戦争の影響で肥料の価格は2021年比で約2倍となった。採算が取れないことから、米の作付け面積を減らす農家も増えている。

4. 備蓄米制度の限界

4-1. 機能しない市場介入

政府は約100万トン規模の備蓄米を保有しており、市場価格が高騰した場合には一部を放出して価格を安定させる仕組みがある。しかし、2024年度に放出された備蓄米のうち、実際に消費現場に届いたのはわずか1.4%にすぎず、流通構造の問題が露呈した。

4-2. 大手業者中心の流通構造

備蓄米は入札制度を通じて流通に乗せられるため、価格が一定以上でなければ落札されず、小規模業者や小売店には行き渡りにくい構造となっている。このため、一般家庭や中小飲食業者にはほとんど恩恵が届いていない。

5. 外食・観光需要の急増

5-1. コロナ禍からの回復

2023年以降、コロナ禍が収束し、外食需要が急速に戻っている。寿司や丼物、コンビニ弁当など、業務用米の需要はコロナ前を上回る水準に達し、業務用米の価格が急騰している。

5-2. インバウンド(訪日外国人)の影響

訪日外国人観光客が急増したことで、ホテルやレストランでの米消費量も増加している。とくに観光地では良質なコシヒカリやあきたこまちといった高級ブランド米の需要が伸び、これも価格高騰の一因となっている。

6. 中国人による「買い占め」現象

ここにきて新たにメディアが騒いでいるのが、中国人による日本米の買い占め(爆買い)現象である。

6-1. 中国国内の食糧不安

中国では近年、極端な気候変動による作物被害、米の安全性に対する不安(カドミウム汚染など)、および備蓄政策の不透明性などから、富裕層を中心に「安全で品質の高い日本米」への関心が急速に高まっている。SNSや越境EC(電子商取引)を通じて、日本米を大量購入し、家庭用・贈答用・転売用として中国本土に持ち帰る例が増えている。

6-2. 越境転売と爆買いの実態

2024年後半から、日本国内の一部地域、特に東京や大阪の大手スーパー・業務用卸で、高級米が箱単位で買い占められる現象が報告された。購入者の多くは中国人バイヤーや旅行者であり、一部は帰国後に中国国内で高値で再販されている。

6-3. 日本国内への影響

このような越境買い占めにより、もともと不足していた米の市場在庫がさらに圧迫された。とくに高品質ブランド米の市場流通量が減り、飲食店や食品加工業者が原料米を確保できず、価格が一段と跳ね上がっている。

が、コロナ禍で「医療崩壊は繁華街で飲み歩いている若者のせい」ということが盛んに報じられたことと同じ構造のように感じる。つまり、国の政策ミスを誤魔化すために、社会が憎悪を向けやすい人々をスケープゴートにしていると感じる人たちも多い。

日本では農林省とJAを中心に「農家を守るために米をつくるな」という政策をかれこれ半世紀も続けてきた。米をつくりすぎると余るので価格が安くなり、農家の皆さんが貧しくなる。そこで、国のエリートがしっかりと計算して生産調整をするので、田んぼをどんどん潰していきましょう、という減反政策が推進されたのがもっと大きな原因のようだ。

7. 国際需給と輸入の限界

日本は米のほとんどを自給しているが、一部は米粉や加工品向けに輸入も行っている。しかし、アメリカや東南アジアの米もまた、天候不良や輸送コスト増により価格が上昇しており、輸入による補完も難しい状況である。日本人の味覚に合う米は限られており、輸入米への依存も選択肢とはなりにくいのが現状である。

8. 政府の対策と限界

8-1. 備蓄米放出と農家支援

政府は備蓄米の緊急放出や、農家への補助金支給といった対応を行っている。しかし、これらは短期的な対策にとどまり、構造的な解決策とは言えない。

8-2. 規制の見直しが急務

農林省とJAの「農家を守るために米をつくるな」という政策をしっかり見直して日本国民が自給自足が可能になるような政策を立てないといけない。

またたとえ、越境転売に関する規制はほとんどなく、食料品であっても合法的に海外へ持ち出すことが可能であることに対しても、食品安全保障の観点から輸出管理の見直しや規制強化を求める声が高まっているからしっかり見直すの急務である。

9. 今後の見通しと提言

今後の米価は、2025年産の作柄と中国人観光客・バイヤーの動向によって大きく変動する可能性がある。短期的には在庫の積極的活用、規制の強化、流通改革が必要であるが、中長期的には以下のような視点が重要です。

- スマート農業の導入:高齢化対策としてICT・AI技術を活用し、生産性を向上させる。

- 食育の強化:消費者に多様な品種や価格帯の米を知ってもらう。

- 輸出管理の整備:日本産米の戦略的輸出と、国内供給のバランスを確保する制度の整備。

- 農地保全政策の見直し:中山間地などの農地保全に補助金を手厚くする。

10. 結論

日本の米価高騰は、気候変動や農業構造の脆弱性に加え、国際的な需給の変化や外国人による「爆買い」など、多岐にわたる要因が複雑に絡み合って起きている。特に「中国人による買い占め」は、グローバル化と経済格差の中で生じた新しい課題であり、日本の食料安全保障を再考する契機とも言えるだろう。今後は、供給体制の強化だけでなく、輸出入管理や流通の透明性向上を通じて、国民の食生活を守るための包括的な政策対応が必要とされる。

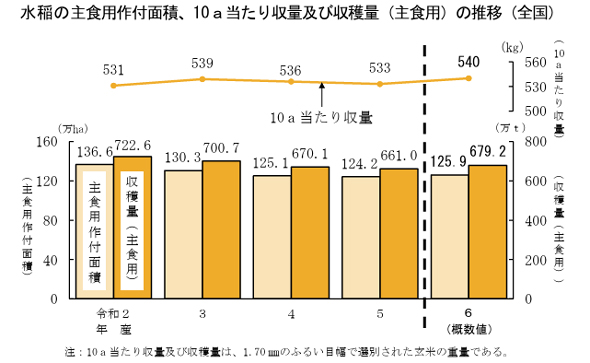

日本の米需要は年間およそ700万トンといわれている。2021年秋の主食米の収穫量は約700万トンだったが、反政策と農家の高齢化も相まって翌2022年秋は約670万トン、2023年秋は約661万トンで日本のコメは近年ずっと需要を下回っていた。この状況をしっかり受け止めて前述に説明したように国の政策をしっかり見直さないといけない。

最近、米の価格が「5キロ4500円」なんて庶民が目を疑うほど高くなったのは、農水省とJAが50年続けてきた失政のツケをここにきて一気払わされているからだと考えている。

「日本人の命を守る」ために農業で自給自足できるように国や関係機関の政策を絶対に見直さないといけない。