津波に隠れている冷酷な物理学

津波は自然界で最も破壊的な現象の一つである。その美しい名前とは裏腹に、津波の背後には容赦のない物理法則が支配している。本論では、津波の発生から伝播、そして沿岸部での破壊的影響に至るまでの物理的メカニズムを詳細に分析し、この自然現象の冷酷な側面を科学的に解明する。

1.津波発生の物理的メカニズム

1.1 海底地震による津波発生

津波の最も一般的な発生原因は海底地震である。プレートテクトニクス理論に基づくと、海洋プレートと大陸プレートの境界では巨大な応力が蓄積される。この応力が限界に達すると、断層が破壊され、海底の急激な変位が発生する。

海底変位による津波発生の物理的プロセスは以下の通りである:

*変位エネルギーの計算

海底変位による位置エネルギーの変化は:

ΔE = ρgh²A/2

ここで、ρは海水密度(約1025 kg/m³)、gは重力加速度(9.8 m/s²)、hは変位量、Aは変位面積である。

マグニチュード9.0の地震では、変位量が数メートルに達し、変位面積が数万平方キロメートルに及ぶため、莫大なエネルギーが海水に伝達される。2011年東北地方太平洋沖地震では、約500キロメートル×200キロメートルの範囲で平均8メートルの変位が発生し、推定10¹⁶ジュールのエネルギーが津波として放出された。

1.2 津波の初期波形形成

海底変位により生じた津波の初期波形は、変位の空間分布と時間履歴によって決定される。断層破壊が瞬間的である場合、初期波形は海底変位形状とほぼ同じになる。しかし、実際の地震では断層破壊に数分を要するため、時間遅れ効果が重要となる。

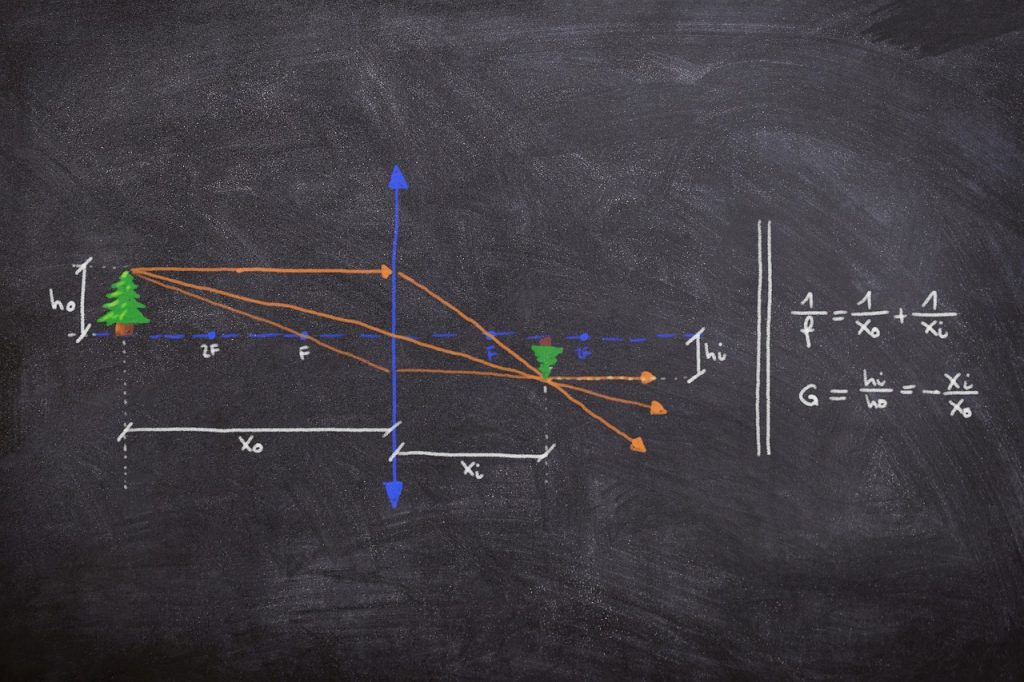

*波動方程式による記述

津波の伝播は浅水波理論により記述される。線形化された波動方程式は:

∂²η/∂t² = gh∇²η

ここで、ηは海面変位、hは水深である。この方程式から、津波の伝播速度cは:

c = √(gh) となり、水深にのみ依存することがわかる。太平洋の平均水深4000メートルでは、津波の速度は約200 m/s(時速720キロメートル)に達する。

2. 深海での津波伝播の物理学

2.1 エネルギー保存と波高の関係

深海を伝播する津波は、エネルギー保存の法則に支配される。津波のエネルギー密度Eは:

E = (1/2)ρg(η² + h(∂φ/∂t)²)

ここで、φは速度ポテンシャルである。エネルギー保存により、波面が広がるにつれて波高は減少する。

球面波として伝播する津波の場合、エネルギー密度は距離の2乗に反比例するため、波高は距離に反比例する。これは、震源から遠ざかるほど津波の高さが小さくなることを意味する。

2.2 分散効果と非線形効果

深海では津波の波長が水深に比べて十分に長いため、長波近似が成立し、分散効果は無視できる。しかし、振幅が大きい場合には非線形効果が重要となる。

*非線形項の影響

非線形浅水波方程式は:

∂u/∂t + u∂u/∂x + g∂η/∂x = 0

∂η/∂t + ∂/∂x[(h+η)u] = 0

ここで、uは水平流速である。非線形項u∂u/∂xにより、波形が歪み、波の前面が急峻化する現象が発生する。

2.3 海底地形による屈折と回折

津波は海底地形の影響を強く受ける。水深変化による屈折効果により、津波は浅い海域に向かって曲がる傾向がある。スネルの法則により:

sin θ₁/sin θ₂ = c₁/c₂ = √(h₁/h₂)

ここで、θは入射角、添字1、2は異なる水深領域を示す。

海底の山や谷による回折効果も重要である。回折により、津波のエネルギーは陰影領域にも侵入し、複雑な波動場を形成する。

3. 沿岸域での津波変形の物理学

3.1 浅水化による波高増大

津波が大陸棚に侵入すると、急激な浅水化により波高が増大する。この現象は、エネルギー保存とグリーンの法則により説明される。

*グリーンの法則

波のエネルギー流束保存により:

E₁c₁ = E₂c₂

ここで、E∝η²であることから:

η₂/η₁ = (h₁/h₂)^(1/4)

水深が1/16になると、波高は2倍に増大する。太平洋の水深4000メートルから沿岸の水深10メートルまで浅くなると、理論的には波高は約4倍に増大する。

3.2 非線形効果による波形変化

沿岸域では水深が浅くなるため、非線形効果が顕著になる。ウルセル数Ur = η/h²/L(ηは波高、hは水深、Lは波長)が0.05を超えると、非線形効果が重要となる。

非線形効果により、波の前面が後面よりも速く進行し、波形が急峻化する。極端な場合には、砕波が発生し、乱流エネルギーが生成される。

3.3 底面摩擦の影響

浅海域では底面摩擦が津波の減衰に重要な役割を果たす。底面摩擦応力τbは:

τb = ρCf|u|u

ここで、Cfは摩擦係数(典型的に0.001-0.01)である。摩擦による エネルギー散逸率は:

dE/dt = -∫(τbu/ρ)dA

摩擦効果により、津波の振幅は指数関数的に減衰する。

4. 津波の陸上遡上と破壊力学

4.1 遡上高度の物理的決定要因

津波が海岸線に到達すると、その運動エネルギーが位置エネルギーに変換され、陸上への遡上が発生する。理論的最大遡上高度R_maxは、エネルギー保存により:

gR_max = u²/2

ここで、uは海岸線での津波速度である。実際には、底面摩擦や地形の影響により、実際の遡上高度はこの理論値の30-50%程度となる。

4.2 津波による流体力と破壊メカニズム

津波が構造物に与える力は、主に以下の成分から構成される:

*静水圧力

P_static = ρgη

*動圧力

P_dynamic = (1/2)ρu²

*衝撃圧力

津波の前面が構造物に衝突する際に発生する衝撃圧力は:

P_impact = ρcu

ここで、cは津波の速度である。衝撃圧力は動圧力の数倍に達することがある。

4.3 浮力と揚力の効果

津波により浸水した構造物には、アルキメデスの原理により浮力が作用する:

F_buoyancy = ρgV_submerged

ここで、V_submergedは浸水部分の体積である。構造物の重量が浮力を下回ると、構造物は浮上し、津波流により運搬される。

さらに、構造物周りの流れにより揚力が発生する:

F_lift = (1/2)ρu²AC_L

ここで、Aは構造物の断面積、C_Lは揚力係数である。

5. 津波の運動量と運搬現象

5.1 流体の運動量とその保存

津波流の運動量密度は:

M = ρuh

ここで、uは流速、hは水深である。運動量保存の法則により、津波は膨大な運動量を陸上に運搬する。

*運動量フラックス

単位幅あたりの運動量フラックスは:

M_flux = ρu²h + (1/2)ρgh² 第一項は流れによる運動量輸送、第二項は圧力による力を表す。

5.2 漂流物の運動方程式

津波により運搬される漂流物の運動は、以下の方程式で記述される:

m(dv/dt) = F_drag + F_buoyancy + F_impact

ここで、mは漂流物の質量、vは速度、F_dragは抗力、F_buoyancyは浮力、F_impactは他の物体との衝突力である。

*抗力の計算

漂流物に作用する抗力は:

F_drag = (1/2)ρ(u-v)|u-v|AC_D

ここで、C_Dは抗力係数、Aは投影面積である。

5.3 砂礫の運搬と堆積

津波は海底や海岸の砂礫を大量に運搬する。シールズ数Θによる限界剪断力は:

Θ = τ/(ρ_s-ρ)gd

ここで、τは底面剪断応力、ρ_sは砂粒密度、dは粒径である。Θ > 0.05で砂粒の移動が開始される。

津波による底面剪断応力は:

τ = ρCf u² 大規模津波では、直径数メートルの巨石さえも運搬可能となる。

6. 津波エネルギーの散逸メカニズム

6.1 粘性散逸

津波の粘性散逸は、主に境界層内で発生する。境界層厚さδは:

δ = √(νT)

ここで、νは動粘性係数、Tは津波の周期である。粘性散逸による単位面積あたりのエネルギー損失率は:

ε = μ(∂u/∂z)²

ここで、μは動粘性係数である。

6.2 乱流散逸

砕波や底面摩擦により生成される乱流は、津波エネルギーの主要な散逸機構である。乱流エネルギー散逸率εは:

ε = ν∂u_i/∂x_j(∂u_i/∂x_j + ∂u_j/∂x_i)

乱流散逸により、津波の運動エネルギーは最終的に熱エネルギーに変換される。

6.3 地形による散乱

複雑な海底地形や沿岸地形は、津波エネルギーを散乱させる。散乱断面積σは地形の粗さパラメータkh(kは波数、hは地形高度)に依存する。

σ ∝ (kh)²

地形による散乱は、津波エネルギーの空間分布を変化させ、局所的な波高増減を引き起こす。

7. 津波の確率論的側面

7.1 津波発生の確率モデル

津波発生は確率的現象であり、ポアソン過程でモデル化される。時間間隔tにおける津波発生確率P(t)は:

P(t) = 1 – exp(-λt)

ここで、λは発生率パラメータである。日本沿岸では、大津波(波高5m以上)の発生率は約0.01-0.02/年とされている。

7.2 波高の確率分布

津波波高の確率分布は、しばしば極値分布(ガンベル分布またはワイブル分布)で近似される。ガンベル分布の確率密度関数は:

f(x) = (1/β)exp(-(x-α)/β)exp(-exp(-(x-α)/β)) ここで、αは位置パラメータ、βはスケールパラメータである。

7.3 リスク評価と再現期間

津波リスクは、発生確率と被害規模の積で評価される。再現期間Tは平均発生間隔の逆数:

T = 1/λ

100年再現期間の津波は、任意の年に発生する確率が1%であることを意味する。リスク評価では、このような確率論的アプローチが不可欠である。

8. 津波の非線形動力学

8.1 ソリトン解

津波の非線形伝播は、KdV(Korteweg-de Vries)方程式で記述される場合がある:

∂η/∂t + c₀∂η/∂x + (3c₀/2h)η∂η/∂x + (c₀h²/6)∂³η/∂x³ = 0

この方程式はソリトン解を持ち、波形を保持したまま伝播する孤立波を記述する。ソリトンの速度は振幅に比例するため、大振幅の波ほど速く伝播する。

8.2 波の相互作用

複数の津波が重なり合う場合、線形重ね合わせの原理は成立しない。非線形相互作用により、波高の増大や波形の変形が発生する。

二つの津波の相互作用エネルギーΔEは:

ΔE = ∫ ρg η₁η₂ dx

正の相互作用(同位相)では波高が増大し、負の相互作用(逆位相)では減少する。

8.3 カオス的挙動

複雑な地形や複数の反射波が存在する場合、津波の挙動はカオス的になることがある。リアプノフ指数λによりカオスの程度を定量化できる:

λ = lim(t→∞) (1/t)ln(|δx(t)|/|δx(0)|)

λ > 0の場合、システムはカオス的である。

9. 津波の多スケール現象

9.1 マルチスケール解析

津波現象は、分子レベルから地球規模まで様々なスケールにわたる。各スケールでの支配的な物理法則は異なる:

- 分子スケール(10⁻⁹m): 分子動力学、ファンデルワールス力

- 粘性境界層(10⁻³m): ナビエ・ストークス方程式、粘性散逸

- 波長スケール(10³-10⁵m): 浅水波方程式、分散関係

- 地球スケール(10⁷m): コリオリ力、球面効果

9.2 スケール間結合

異なるスケール間の結合により、予期しない現象が発生する。例えば:

- ミクロ-マクロ結合

分子レベルの粘性がマクロな津波伝播に影響を与える。無次元レイノルズ数Re = UL/νにより、粘性効果の重要性が決まる。

- 波長-地形結合

津波波長と海底地形のスケールが同程度の場合、共鳴現象が発生し、局所的に波高が異常に増大する。

9.3 階層構造と創発現象

津波システムは階層構造を持ち、各階層で創発現象が観察される:

- 原子・分子レベル: 流体の連続体近似

- 流体要素レベル: 浅水波方程式の成立

- 波動場レベル: 干渉・回折パターンの形成

- 海洋盆地レベル: 固有振動モードの励起

10. 津波物理学の限界と未解決問題

10.1 現行理論の限界

現在の津波理論にはいくつかの重要な限界がある:

- 小振幅近似の破綻

線形理論は波高/水深比が小さい場合に成立するが、沿岸域では この比が1を超える場合があり、強非線形効果が支配的となる。

- 三次元効果の簡略化

多くの津波モデルは深度平均化された二次元方程式を使用しているが、実際の津波では鉛直方向の流速分布が重要な場合がある。

- 乱流モデルの不確実性

津波による乱流の生成・散逸過程は十分に理解されておらず、経験的なモデルに依存している。

10.2 未解決問題

津波物理学には多くの未解決問題が残されている:

- 極端イベントの予測

千年に一度の巨大津波の発生メカニズムと規模の予測は、現在の科学技術では困難である。

- 津波堆積物の解釈

古津波堆積物から津波規模を定量的に推定する手法は確立されていない。

- 気候変動の影響

地球温暖化による海水面上昇や嵐の強度変化が津波に与える影響は不明である。

10.3 将来の研究方向

津波物理学の発展のためには、以下の研究が重要である:

- 高精度数値シミュレーション

スーパーコンピュータを用いた大規模数値実験により、津波の詳細な物理過程を解明する。

- 機械学習の応用

ビッグデータと人工知能技術を活用し、津波の発生・伝播パターンを学習する。

- 実験的研究の強化

大型水理実験施設での縮尺実験により、理論の検証と新現象の発見を目指す。

結論

津波は一見単純な水の波動現象に見えるが、その背後には極めて複雑で冷酷な物理法則が働いている。発生から伝播、そして沿岸での破壊に至るまで、津波は容赦なく物理法則に従って進行する。

重力、慣性力、粘性力、圧力勾配力といった基本的な力が組み合わさり、時として人類の想像を超える破壊力を生み出す。エネルギー保存、運動量保存、質量保存という不変の法則により、津波は海洋を越えて莫大なエネルギーを運搬し、沿岸部で集中的に解放する。

非線形効果、分散効果、散逸効果が複雑に絡み合い、津波の最終的な姿を決定する。これらの物理過程は人間の感情や意志とは無関係に、純粋に数学的・物理的な法則に従って進行する。

津波の物理学を理解することは、この自然現象の本質的な冷酷さを認識することでもある。しかし同時に、科学的理解に基づく適切な対策により、津波災害を軽減することも可能である。物理法則は変えることができないが、その法則を理解し活用することで、人類は津波と共存する道を見出すことができるのである。

津波物理学の研究は今後も続き、より深い理解と正確な予測を目指して発展していくであろう。この冷酷な物理現象との闘いは、人類の科学技術の進歩とともに新たな段階を迎えることになる。