西洋美術史の簡単まとめ!!

西洋美術史という壮大な物語へようこそ。

これを読めば古代から現代に至るまでの美術の変遷、そして人間精神の歴史が一本の線で繋がることになる。

美術、それは人類の「視覚」の歴史

西洋美術史とは、単なる「美しい物のカタログ」ではない。それは、人類が世界をどのように「見」て、そこに何を「信じ」、そして自分自身をどのように「定義」してきたかという、魂の変遷の記録である。

洞窟の中で獲物の豊猟を祈った太古の昔から、AIが画像を生成する現代に至るまで、人間は常に「イメージ」を作り続けてきた。しかし、その目的は時代によって劇的に変化している。ある時は神への畏敬を表すために、ある時は権力者の威光を示すために、そしてある時は画家の内面にある激しい感情を吐き出すために、美術は存在した。

西洋美術史を大きく俯瞰すると、一つの大きな潮流が見えてくる。それは、「神の視点」から「人間の視点」へ、そして「眼に見える世界」から「眼に見えない概念」への移行だ。

古代から中世にかけて、美術は「神」や「信仰」のためにあった。そこでは、写実的な正確さよりも、永遠不変の真理や宗教的な教義を伝えることが重視された。例えば、中世の聖人画が平面的で無表情なのは、彼らが現世の人間ではなく、天上の存在であることを示すためであった。

しかし、ルネサンスという転換点が訪れる。人間は再び世界を自分の眼で見つめ直し、「遠近法」という科学的な武器を手に入れて、三次元の世界を二次元の平面に再現しようと試みた。神の似姿としての人間、そして美しい自然。美術は「窓」となり、そこからリアルな世界が覗けるようになった。

その後、絶対王政の時代を経て、19世紀に産業革命と市民社会が到来すると、美術の役割は再び大きく揺らぐ。写真機の登場である。「現実をそのまま写す」という役割を機械に奪われた画家たちは、問いかけた。「では、人間にしか描けないものは何か?」と。

そこから、光の移ろいを追う印象派が生まれ、内面を表現するゴッホが現れ、形態を破壊するピカソが登場する。20世紀以降、美術は「再現」であることをやめ、「表現」へ、さらには「哲学(概念)」へと純化していった。

これから語るのは、そのような「視覚の冒険」の物語である。なぜモナ・リザは微笑んでいるのか、なぜゴッホの空はうねっているのか、なぜ便器がアート作品になるのか。それら全ての答えは、歴史の流れの中にある。

これから数千年にわたる美の旅に出かけてみよう。

古代:理想と永遠を求めて

文明の夜明けとともに、美術は「呪術」や「永遠」の象徴として生まれた。

1.エジプト美術 —— 永遠の様式

エジプト美術の目的は「死後の生」を保証することだ。ファラオ(王)の像は極めて硬直的で、数千年間スタイルがほとんど変わらない。これは技術不足ではなく、「永遠に変わらないこと」こそが重要だったからだ。

- 特徴: 正面の目と横顔の組み合わせ(アスペクティブ)、巨大建築、幾何学的な秩序。

- 代表作: 「ツタンカーメンの黄金のマスク」、「ギザの大ピラミッド」

2.ギリシャ美術 —— 人間中心主義の萌芽

洋美術の真の源流はここにある。ギリシャ人は「人間は万物の尺度である」と考え、神々さえも理想的な人間の姿で表した。彼らは人体の解剖学的構造を理解し、動きと調和を追求した。

- 特徴: コントラポスト(片足に重心をかけ、S字を描くような自然な立ち姿)、理想的なプロポーション(黄金比)。

- 代表作家・作品:

- フェイディアス: パルテノン神殿の彫刻監督。

- 「ミロのヴィーナス」: ヘレニズム期の傑作。官能的かつ神々しい美。

- 「ラオコーン」: 蛇に巻かれ苦悶する神官の姿。激しい感情表現。

3.ローマ美術 —— 皇帝の威信とリアリズム

ギリシャ美術を模倣しつつ、ローマ人はより現世的・実用的な美術を発展させた。理想化された顔ではなく、しわやあばたまで描く徹底したリアリズムが、皇帝の肖像彫刻に見られる。

- 特徴: 大規模な公共建築(コロッセオ、パンテオン)、個性を重視した肖像、フレスコ画(ポンペイ)。

中世:神の家と光の象徴

キリスト教がヨーロッパを支配すると、美術の目的は「写実」から「教化」へと変わった。肉体は罪深いものとされ、裸体表現は消え失せる。

1.ビザンティン美術 —— 黄金の天国

東ローマ帝国で発達した様式。金色の背景は、そこがこの世ではない「天上の世界」であることを示す。

- 特徴: モザイク画、イコン(聖像)、平面的で正面向きの人物像。

- 代表作: ラヴェンナの「サン・ヴィターレ聖堂のモザイク」

2.ロマネスク美術 —— 重厚な祈り

10世紀頃からの修道院文化。石造りの重厚な教会堂が各地に建てられた。

- 特徴: 分厚い壁、小さな窓、半円アーチ。壁面には素朴だが力強い彫刻が施された。

3.ゴシック美術 —— 天への飛翔

12世紀、フランスで始まる。技術革新により、壁を薄くし、高く天に伸びる建築が可能になった。

- 特徴: 尖頭アーチ、フライング・バットレス(飛び梁)、そしてステンドグラス。教会は「光の聖書」となり、文字の読めない民衆に神の物語を伝えた。

- 代表作: 「ノートルダム大聖堂」(パリ)、「シャルトル大聖堂」

ルネサンス:人間の再生

14世紀イタリア。「ルネサンス」とは「再生」を意味する。古代ギリシャ・ローマの人間中心主義を復興し、キリスト教的世界観と融合させた、西洋美術史最大の黄金期だ。

1.初期ルネサンス —— 革新の始まり

フィレンツェを中心に、ジョットが「感情」を描き、ブルネレスキが「遠近法」を発見した。

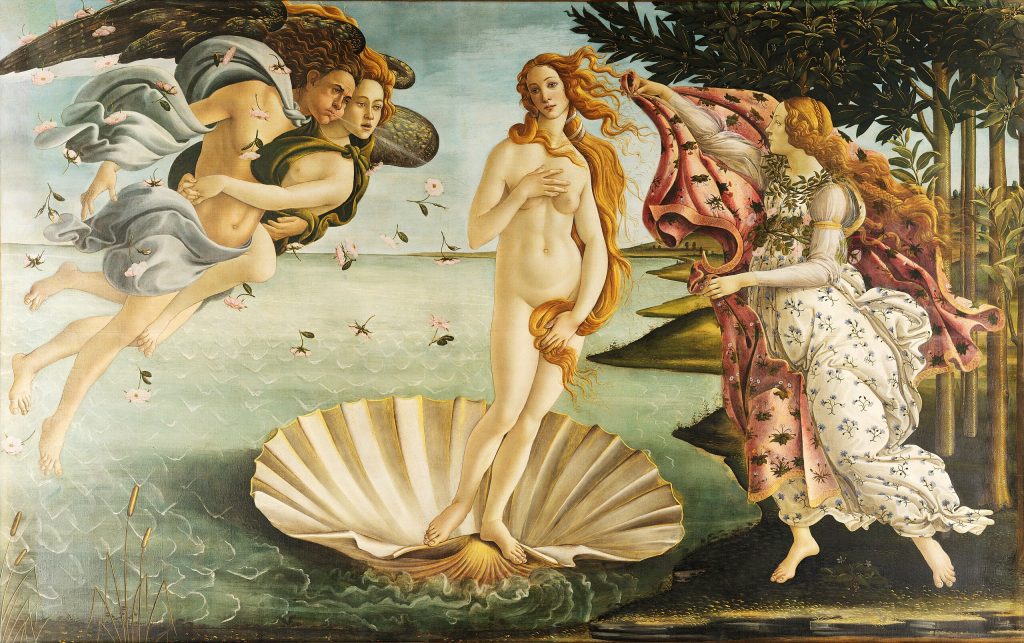

- サンドロ・ボッティチェッリ: 「ヴィーナスの誕生」。異教の神話と独特の優美な線描で、理想的な美を描き出した。

2.盛期ルネサンス —— 三大巨匠の時代

1500年前後、才能あふれる天才たちがローマに集結し、調和と均衡の極致に達する。

- レオナルド・ダ・ヴィンチ: 「万能の天才」。空気遠近法やスフマート(ぼかし技法)を駆使し、絵画を科学のレベルへ高めた。

代表作: 「モナ・リザ」、「最後の晩餐」 - ミケランジェロ: 「神のごとき彫刻家」。圧倒的な人体表現で、人間の尊厳と苦悩を刻んだ。

代表作: 「ダヴィデ像」、「システィーナ礼拝堂天井画(天地創造)」 - ラファエロ・サンティ: 「聖母の画家」。レオナルドの技法とミケランジェロの力強さを統合し、甘美で完璧な調和を生み出した。

代表作: 「アテネの学堂」

3.北方ルネサンス —— 緻密なリアリズム

イタリアのような理想化よりも、徹底的な細密描写や、油彩画技法の確立が特徴。

- ヤン・ファン・エイク: 油絵具の可能性を極限まで引き出し、宝石のような輝きを描いた。「アルノルフィーニ夫妻の肖像」。

- アルブレヒト・デューラー: ドイツの巨匠。緻密な版画と自画像で知られる。

バロックとロココ:感情と劇的な光

調和のルネサンスが過ぎると、美術はより動的で感情に訴えかけるものへと変化する。

1.バロック美術 —— 劇的な瞬間

17世紀。宗教改革に対抗するカトリック教会が、信者の心を揺さぶるために壮麗な美術を利用した。

- 特徴: 劇的な光と影(キアロスクーロ)、激しい動き、あふれる感情。

- ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ: 聖人を薄汚れた庶民の姿で描き、強烈な明暗法で美術界に衝撃を与えた。「聖マタイの召命」。

- ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ: 彫刻に「時間」と「動き」を与えた天才。「聖テレジアの法悦」。

- レンブラント・ハルメンソーン・ファン・レイン: オランダの巨匠。「光の魔術師」と呼ばれ、集団肖像画にドラマを持ち込んだ。「夜警」。

- ヨハネス・フェルメール: 静謐な室内画。日常の一瞬を永遠に固定した。「真珠の耳飾りの少女」。

- ディエゴ・ベラスケス: スペイン宮廷画家。鏡を使った複雑な構図と、印象派を先取りしたような筆致。「ラス・メニーナス」。

2.ロココ美術 —— 優雅な遊び

18世紀フランス宮廷。絶対王政の重苦しさから解放され、貴族たちは軽やかで甘美な恋愛遊戯を好んだ。

- 特徴: パステルカラー、曲線、官能性。

- ジャン・オノレ・フラゴナール: 「ぶらんこ」。庭園で遊ぶ貴婦人と、それを覗き見る愛人を描いた、まさにロココの象徴。

19世紀前半:理性 vs 感情

フランス革命を経て、近代市民社会が始まる。美術の世界でも激しい対立が生まれた。

1.新古典主義 —— 理性の復権

ロココの軽薄さを否定し、古代ギリシャ・ローマの厳格な道徳と美を取り戻そうとした。

- ドミニク・アングル: 完璧なデッサンと滑らかな表面。「グランド・オダリスク」。

2.ロマン主義 —— 情熱の爆発

理性を重視する新古典主義に反発し、個人の感情、狂気、異国趣味、自然の猛威を描いた。

- ウジェーヌ・ドラクロワ: 色彩の解放。筆致は荒々しく、画面から情熱がほとばしる。「民衆を導く自由の女神」。

- フランシスコ・デ・ゴヤ: スペインの巨匠。宮廷画家でありながら、戦争の狂気や人間の心の闇を描いた。「我が子を食らうサトゥルヌス」。

19世紀後半:近代絵画の夜明け

ここから美術のスピードが一気に加速する。「何を描くか(主題)」から「どう描くか(視覚)」への大転換だ。

1.写実主義(レアリスム) —— 見えるものしか描かない

「私に天使を見せよ、そうすれば描こう」と言ったクールベが代表。神話や歴史ではなく、貧しい労働者やありふれた日常をそのまま描くことは、当時としては反体制的なスキャンダルだった。

- ジャン=フランソワ・ミレー: 農民の生活を厳粛に描いた。「落穂拾い」。

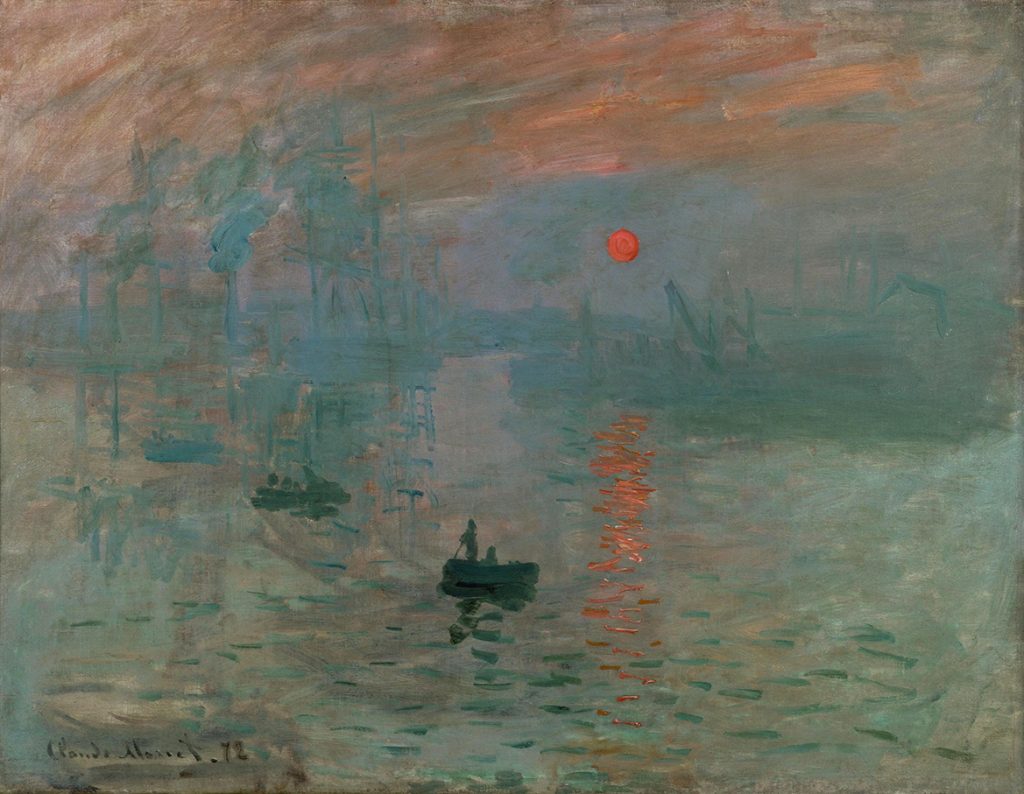

2.印象派 —— 光の革命

1874年、モネたちが開催した展覧会が歴史を変えた。彼らはアトリエを飛び出し、太陽の下で刻々と変化する「光」と「色」をキャンバスに定着させようとした。黒を使わず、筆触分割(原色を混ぜずに並置する技法)を用いたため、当初は「描きかけの壁紙」と酷評された。

3.ポスト印象派 —— 個性の開花

印象派の影響を受けつつ、そこから脱却し、独自の強烈な様式を確立した画家たち。彼らが20世紀美術の直接の父となる。

- セザンヌ: 「近代絵画の父」。自然を円筒・球・円錐として捉え直し、堅牢な画面構成を追求。これが後のキュビスムに繋がる。「サント・ヴィクトワール山」。

- ゴッホ: うねるような筆致と強烈な色彩で、自らの内面を吐き出した(表現主義の先駆)。「星月夜」、「ひまわり」。

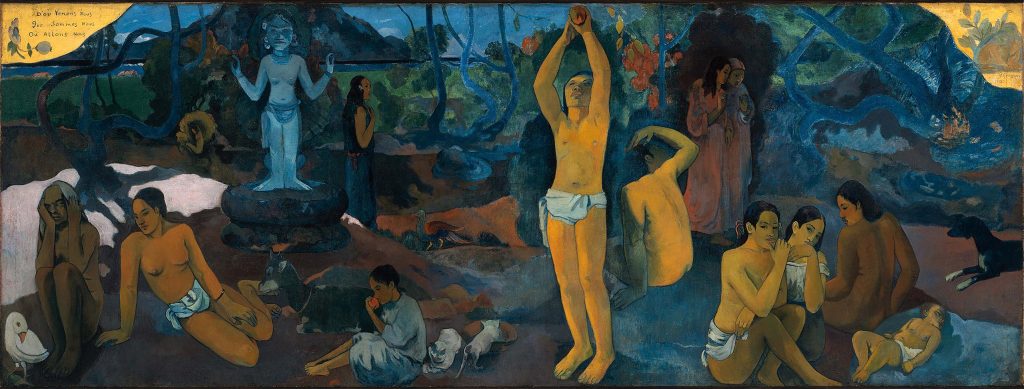

- ポール・ゴーギャン: 文明を嫌い、タヒチへ渡る。平面的で装飾的な色彩構成。「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」。

20世紀:形の破壊と概念の誕生

20世紀に入ると、写真の普及により「再現」の呪縛から完全に解き放たれた画家たちは、「絵画とは何か」という根源的な問いに向き合う。

1.フォーヴィスム(野獣派) —— 色彩の解放

「色は感情を表現するためにある」。現実の色を無視し、チューブから出したままの原色を叩きつけた。

- アンリ・マティス: 色彩の魔術師。「ダンス」。

2.キュビスム(立体派) —— 形態の解体

一つの対象を多方向から見て、一つの画面に再構成する試み。ルネサンス以来の「一点透視図法」の完全な破壊である。

- パブロ・ピカソ: 20世紀最大の巨人。「アビニヨンの娘たち」、「ゲルニカ」。

3.抽象絵画 —— 対象の消失

具体的な事物を描くことをやめ、色と形だけで音楽のような表現を目指した。

- ワシリー・カンディンスキー: 「熱い抽象」。内面的な必然性に従って描く。

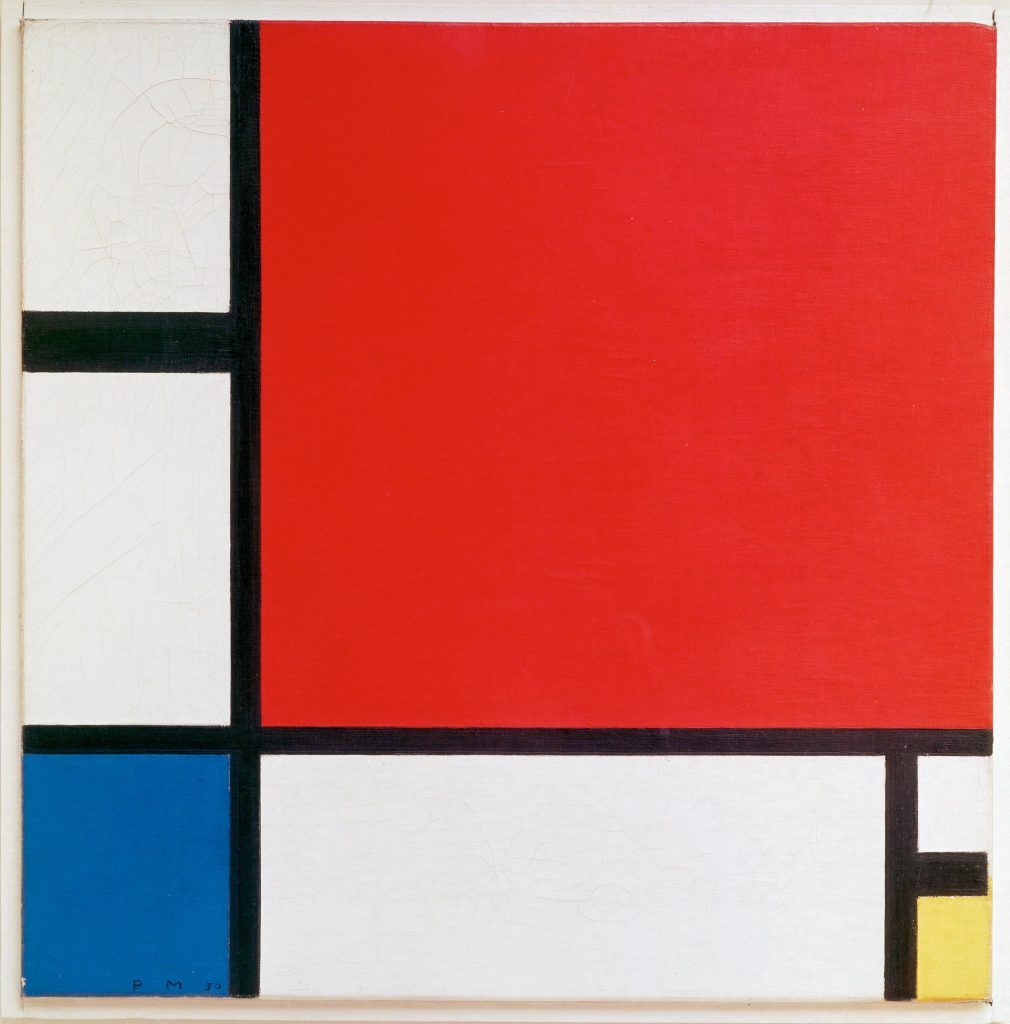

- ピート・モンドリアン: 「冷たい抽象」。水平線と垂直線、三原色による究極の秩序。「コンポジション」。

4.ダダイズムとシュルレアリスム —— 理性への反逆

第一次世界大戦の惨禍は、従来の理性や文明への不信感を生んだ。

- マルセル・デュシャン: 便器にサインをしただけの作品**「泉」**を発表。「作る」ことよりも「選ぶ(思考する)」ことが芸術であると提示し、現代アートの扉を開けた。

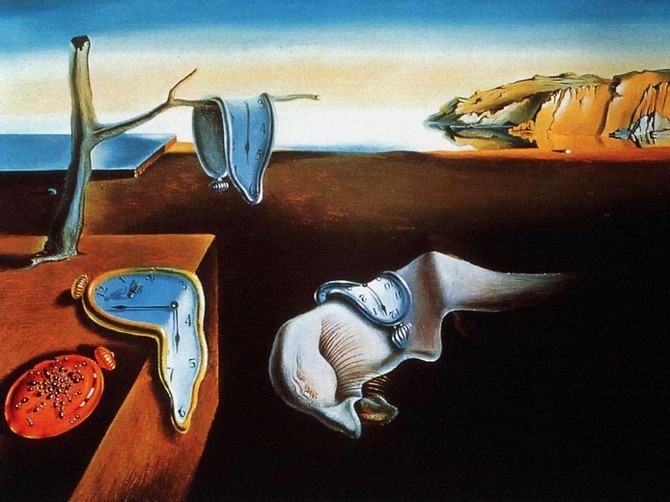

- サルバドール・ダリ: 夢と無意識の世界を、超写実的な技法で描いた。「記憶の固執」。

5.抽象表現主義とポップアート —— アメリカの台頭

第二次大戦後、美術の中心はパリからニューヨークへ移る。

- ジャクソン・ポロック: キャンバスを床に置き、絵具を垂らす「ドリッピング」技法。描く行為そのもの(アクション)がアートとなった。

- アンディ・ウォーホル: 大衆消費社会のイメージ(マリリン・モンロー、スープ缶)を大量生産的にシルクスクリーンで刷った。アートと商業の境界を消滅させた。

現代:アートはどこへ行くのか

デュシャン以降、アートは「網膜的(目で見て美しい)」なものから「観念的(頭で考える)」なものへとシフトした(コンセプチュアル・アート)。

現代においては、素材は絵具に限らない。自身の肉体、風景そのもの、廃棄物、そしてデジタルデータ。ジェンダー、人種、環境問題など、社会的なメッセージを強く帯びた作品も主流となっている。

バンクシーがシュレッダーで作品を裁断したように、現代アートは常に「アートの価値とは何か?」を私たちに問いかけ続けている。

まとめ

駆け足ではあったが、これが西洋美術史の大きな流れである。

- 神への祈り(古代・中世)

- 人間の発見と再現(ルネサンス・バロック)

- 視覚の革命(印象派)

- 概念の遊戯(20世紀・現代)

もし、あなたが美術館で一枚の絵の前に立ったとき、この流れを少しでも思い出してほしい。「この画家は、歴史のバトンをどう受け取り、どう変えようとしたのか?」そう考えるだけで、絵画は単なる静止画から、雄弁な物語へと変わるはずだ。

あなたの目の前にあるその作品は、数千年の旅の最先端にあるものである。

関連記事

関連記事

西洋美術史2(中世からルネサンス前夜まで:信仰と様式の変遷をたどる)