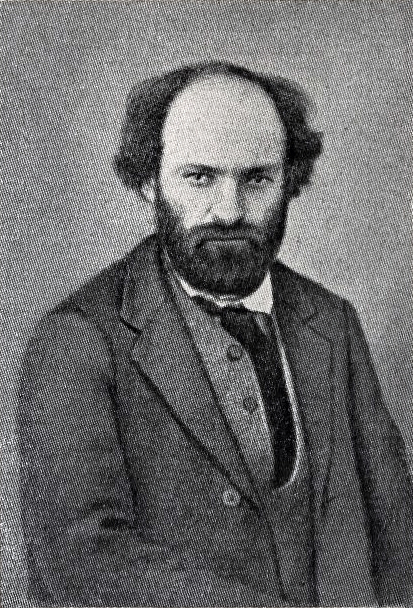

近代絵画の父ポール・セザンヌの生涯と業績

ポール・セザンヌ(Paul Cézanne, 1839-1906)は、フランス南部プロヴァンス地方エクス・アン・プロヴァンスに生まれ、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活動した画家である。印象派から出発しながらも、やがて独自の造形理念を追求し、20世紀の近代絵画の礎を築いた人物として知られている。ピカソやブラックに代表されるキュビスムの先駆者とされ、「近代絵画の父」と呼ばれることも多い。彼の芸術的探求は、自然の観察に基づきながらも、従来の絵画の約束事を打ち破り、新しい絵画言語を創造することにあった。

幼少期と青年時代(1839-1861)

ポール・セザンヌは1839年1月19日、南フランスのエクス・アン・プロヴァンスで生まれた。父親のルイ・オーギュスト・セザンヌは帽子商から身を起こし、後に銀行業で成功を収めた実業家であった。母親のアンヌ・エリザベット・オノリーヌ・オベールは、セザンヌの芸術的な感性に大きな影響を与えたとされる。セザンヌ家は経済的に恵まれており、この恵まれた環境が後にセザンヌが経済的な心配をすることなく芸術に専念できる基盤となった。

少年時代のセザンヌは、地元の名門校サン・ジョゼフ学院で学び、1852年にはブルボン・カレッジ(現在のミニョ中学校)に進学した。この学校で彼は生涯の友人となるエミール・ゾラと出会う。ゾラとセザンヌの友情は、後にゾラが作家として、セザンヌが画家として名を馳せるまで続く重要な関係であった。また、同校でバプティスタン・バイユとも友人となり、この三人は「三銃士」と呼ばれるほどの親密な関係を築いた。

青年期のセザンヌは文学や詩に興味を示し、ラテン語の授業では優秀な成績を収めた。しかし、同時に絵画への関心も芽生え始めていた。1857年から1859年にかけて、エクス美術学校で素描を学び、この時期に初めて本格的な芸術教育を受けることとなった。彼の初期の素描作品は、古典的な石膏像を模写したものが中心であったが、すでに独特の力強いタッチが見られた。

1859年、セザンヌは父親の意向でエクス・アン・プロヴァンス大学の法学部に入学する。しかし、法律への情熱は薄く、むしろ文学や芸術への関心が日増しに強くなっていった。この時期、パリに出ていたゾラからの手紙が、セザンヌの芸術家への道を決定的に後押しすることとなった。ゾラは手紙の中で、パリの芸術的雰囲気やルーヴル美術館の素晴らしさについて熱く語り、セザンヌに画家としてパリに出てくることを強く勧めた。

パリ修業時代(1861-1870)

1861年、ついにセザンヌは父親を説得してパリに出ることを許可された。しかし、この最初のパリ滞在は挫折に終わる。セザンヌはエコール・デ・ボザール(官立美術学校)への入学を目指したが、保守的な教育方針になじめず、わずか5ヶ月でエクスに戻ってしまった。この時期の失望は大きく、一時は画家になることを諦め、父親の銀行で働くことも考えた。

しかし、1862年に再びパリに出て、今度は自由なアトリエで学ぶことを選択した。スイス・アカデミーという私立の画塾で学び、ここでカミーユ・ピサロと出会う。ピサロはセザンヌより9歳年上の画家で、すでに印象派の萌芽的な技法を身につけており、セザンヌに大きな影響を与えることとなった。また、この時期にルーヴル美術館で古典的な巨匠たちの作品を熱心に模写し、特にヴェネツィア派の色彩技法やスペインのベラスケス、フランスのドラクロワなどから多くを学んだ。

1863年から1869年にかけては、セザンヌにとって模索の時期であった。この間、彼は夏はエクスで、冬はパリで過ごすという生活を続けた。パリではモンマルトルやバティニョール地区に住み、カフェ・ゲルボワでマネ、ドガ、ルノワール、モネといった後に印象派と呼ばれる画家たちと交流した。しかし、セザンヌの作品はサロン(官展)に何度も出品されながら、すべて落選を重ねた。この時期の作品は、暗い色調で、厚塗りの技法が特徴的であり、「黒い時代」と呼ばれている。

代表的な初期作品には<叔父ドミニクの肖像>(1866年頃)がある。この作品は、パレットナイフを使って絵の具を厚く盛り上げて描かれており、セザンヌの初期の力強い表現力を示している。また、<殺人>(1867-1868年)のような劇的な主題の作品も手がけ、この時期の彼がロマン主義の影響を強く受けていたことがわかる。

1869年、セザンヌはオルタンス・フィケという女性と出会い、恋愛関係となる。オルタンスは製本業者の娘で、後にセザンヌの妻となる人物である。この出会いは、セザンヌの人生に大きな変化をもたらし、彼の作品にもより親密で温かみのある表現が現れ始めた。

印象派時代とその超克(1870-1885)

1870年に普仏戦争が勃発すると、セザンヌはオルタンスと共に南フランスのレスタックに避難した。この地中海沿岸の明るい光に包まれた環境は、セザンヌの画風に決定的な変化をもたらした。それまでの暗い色調から、より明るく鮮やかな色彩を使うようになり、この変化は印象派の影響と共に、セザンヌ独自の色彩感覚の覚醒を意味していた。

1872年、セザンヌはピサロの勧めでパリ近郊のポントワーズに移住し、ピサロと共に戸外制作(プレン・エール)を本格的に始めた。この時期、セザンヌはピサロから印象派の技法を学び、筆触分割(色彩を小さなタッチで分割して描く技法)や光の効果の表現方法を身につけた。<ポントワーズの道>(1875年頃)や<オワーズ川の曲がり角>(1873年頃)などの作品は、この時期の典型的な印象派風の作品である。

1872年1月4日には、オルタンスとの間に息子ポールが生まれた。しかし、セザンヌは保守的な父親にこの事実を隠し続け、経済的な支援を受けるために独身を装っていた。この秘密は長年にわたって続き、セザンヌの精神的負担となっていた。

1874年、第1回印象派展が開催され、セザンヌも<首吊りの家>や<現代のオリンピア>などの作品を出品した。しかし、評論家や観客からの反応は厳しく、特に『現代のオリンピア』はマネの『オリンピア』をもとにした戯画的な作品として激しい批判を浴びた。それでもセザンヌは1877年の第3回印象派展にも参加し、17点の作品を出品している。

1879年頃から、セザンヌは印象派の技法に疑問を抱き始めた。印象派の瞬間的な光の効果の追求に対して、セザンヌはより永続的で堅固な絵画表現を求めるようになった。彼は「印象派をミュージアムの芸術のように堅固なものにしたい」と語り、この言葉は後の彼の芸術的探求の方向性を示すものであった。

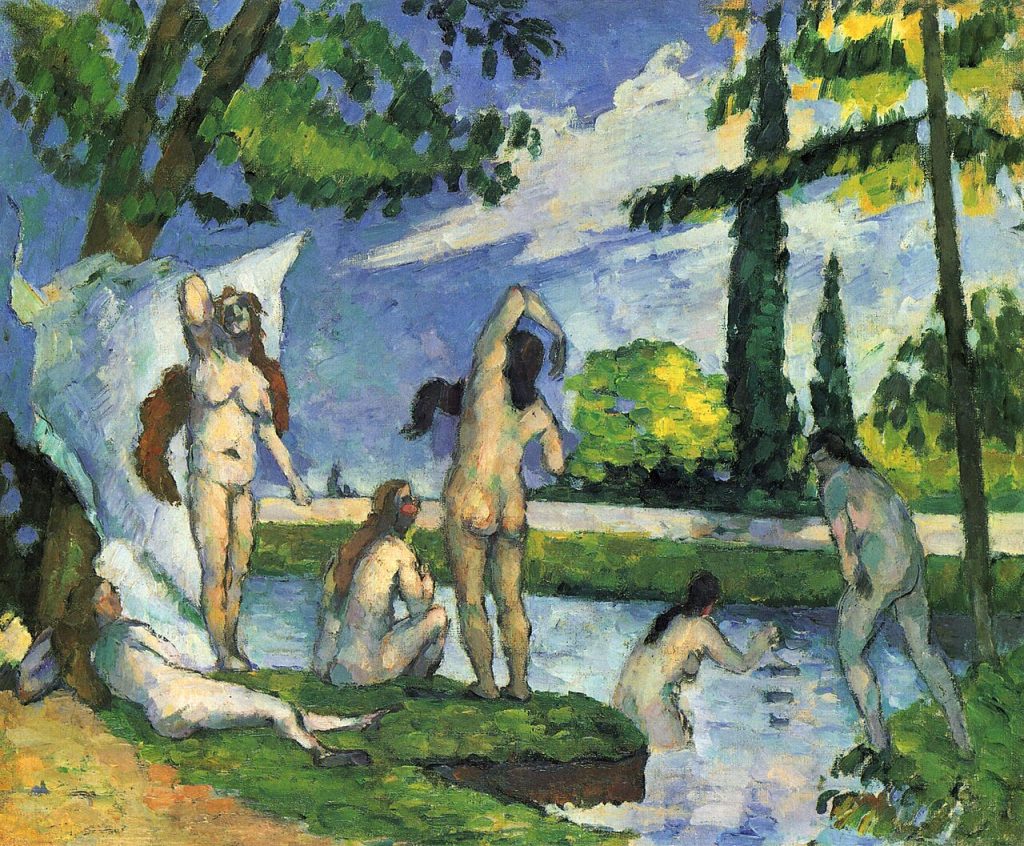

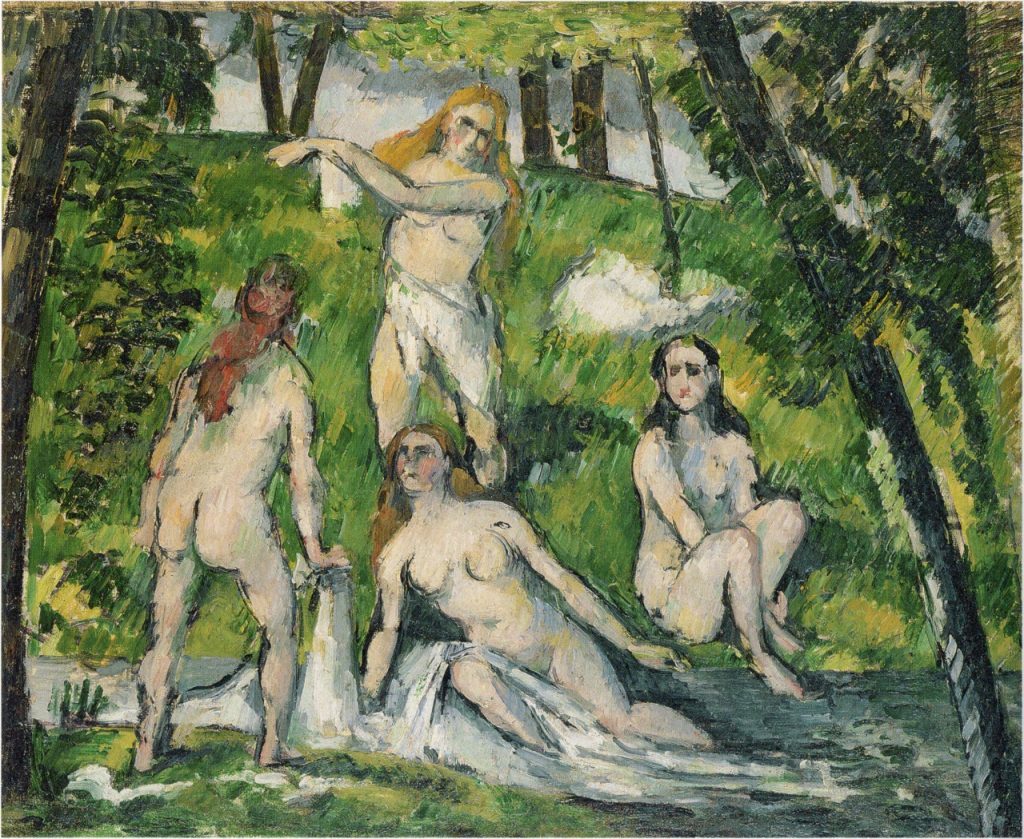

1880年代に入ると、セザンヌは次第に印象派の集団から距離を置くようになった。この時期の作品には<水浴>シリーズの初期作品や<マルディ・グラ>(1888年頃)があり、より構築的で幾何学的な構成への関心が現れ始めている。特に人物の配置や空間構成において、従来の遠近法とは異なる独自の空間表現を模索していた。

成熟期の探求(1885-1895)

1886年は、セザンヌにとって人生の転換点となった年であった。まず4月23日に、長年の秘密であったオルタンスとの関係を清算し、正式に結婚した。そして同年10月23日には父親が亡くなり、セザンヌは相当な遺産を相続した。これにより、彼は経済的な心配から完全に解放され、芸術に専念できる環境を手に入れた。

また、この年はゾラとの友情に亀裂が入った年でもあった。ゾラの小説『制作』が出版され、その中の主人公クロード・ランチエはセザンヌをモデルにした失敗する画家として描かれていた。セザンヌはこれを自分への侮辱と受け取り、ゾラとの40年来の友情は事実上終わりを告げた。しかし、この出来事は逆にセザンヌの芸術的独立心を強め、より自分自身の道を歩む決意を固めさせた。

1887年から1890年にかけて、セザンヌは主にパリとエクスを往復する生活を送った。この時期の作品には<赤いチョッキの少年>(1888-1890年)や<カード遊びをする人々>シリーズ(1890-1892年)などがあり、セザンヌの画風は明らかに成熟の域に達していた。特に<カード遊びをする人々>シリーズは、セザンヌの構成力と色彩感覚が最高度に発揮された作品群として評価されている。

この時期のセザンヌは、「自然を円筒、円錐、球体によって扱いなさい」という有名な言葉を残している。これは単純な幾何学形態への還元を意味するのではなく、自然の本質的な構造を理解し、それを絵画的に再構成することの重要性を説いたものであった。セザンヌは対象の表面的な模写ではなく、その奥に潜む本質的な構造を捉えようとしていたのである。

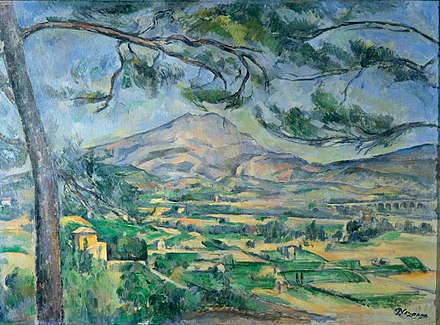

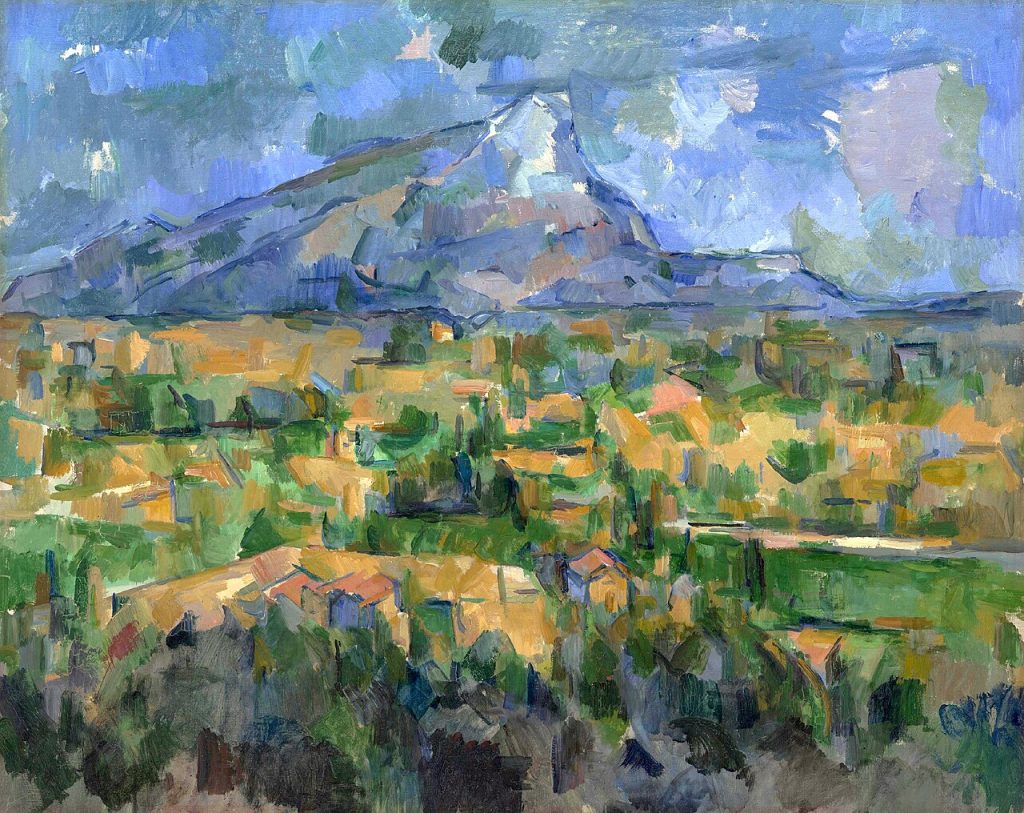

1890年代に入ると、セザンヌの作品はより実験的になった。複数の視点から同時に対象を捉える「多視点描法」や、色彩による造形(モデュラシオン)の技法が確立された。これらの技法は後のキュビスムに直接的な影響を与えることとなった。<サント=ヴィクトワール山>シリーズもこの時期から本格的に制作が始まり、セザンヌの代表的なモティーフとなった。

晩年の集大成(1895-1906)

1895年、セザンヌは画商アンブロワーズ・ヴォラールによって初の個展を開催した。この個展は150点の作品が展示され、セザンヌの真価が初めて広く認められる機会となった。若い画家たちの間でセザンヌへの関心が高まり、特にナビ派の画家たちやファン・ゴッホ、ゴーギャンといったポスト印象派の画家たちがセザンヌの作品に深い感銘を受けた。

この時期から、セザンヌは「絵画における感覚の実現」を目指すという明確な理念を持つようになった。彼にとって絵画は単なる自然の模倣ではなく、画家の感覚を通して再構成された新しい現実の創造であった。この理念は、1904年にエミール・ベルナールに送った手紙の中で詳しく述べられており、セザンヌの芸術理論の核心を示すものとして重要視されている。

1897年から1902年にかけて、セザンヌは<大水浴>シリーズの制作に取り組んだ。これらの作品は、セザンヌの人物画の集大成として位置づけられ、古典的な理想美と現代的な造形感覚を融合させた革新的な作品群である。特に最晩年の<大水浴>(1906年、フィラデルフィア美術館蔵)は、セザンヌの芸術的到達点を示す作品として高く評価されている。

1901年には、セザンヌは念願であったサロン・デ・アンデパンダンでの展示を実現し、翌1902年にはサロン・ドートンヌの創設メンバーにも名を連ねた。これらの展示を通じて、セザンヌの作品は徐々に正当な評価を受けるようになった。

晩年のセザンヌは、エクス近郊のレ・ローヴに画室を構え、サント=ヴィクトワール山の連作制作に没頭した。この山は彼の故郷エクスのシンボルでもあり、セザンヌは生涯にわたってこの山を30点以上の油彩と43点の水彩で描き続けた。これらの作品は、同一のモティーフを通じて絵画表現の可能性を追求し続けたセザンヌの芸術的姿勢を象徴している。

1906年10月15日、セザンヌは戸外制作中に雨に打たれ、風邪をこじらせて肺炎を発症した。同年10月22日、67歳でこの世を去った。臨終の際も、翌日に予定していた肖像画制作のことを気にかけていたという逸話が残されており、最期まで芸術への情熱を失わなかった画家の姿が偲ばれる。

主要作品の分析

静物画

セザンヌの静物画は、彼の造形理念が最も純粋に表現されたジャンルとして重要視されている。<リンゴとオレンジ>(1895-1900年)や<台所のテーブル>(1888-1890年)などの作品では、従来の遠近法の約束事から解放された自由な空間構成が特徴的である。セザンヌは同一画面内で複数の視点を採用し、対象をより多角的に捉えることを可能にした。

セザンヌの静物画において特筆すべきは、色彩による造形の技法である。明暗法ではなく、暖色と寒色の対比、純色と混色の配置により、形態と空間を表現した。これは「色彩による素描」とも呼ばれる技法で、後の野獣派やキュビスムに決定的な影響を与えた。

また、セザンヌは対象の配置においても革新的であった。テーブルの水平線が必ずしも画面と平行ではなく、果物の配置も重力の法則を無視したような不安定さを示している。これは視覚的真実よりも絵画的真実を優先するセザンヌの姿勢の現れであった。

風景画

セザンヌの風景画の中でも、<サント=ヴィクトワール山>シリーズは最も有名である。1880年代から死の直前まで制作され続けたこのシリーズは、セザンヌの風景画法の変遷を追うことのできる重要な作品群である。初期の作品では印象派的な筆触分割が見られるが、後期になるにつれて、より構築的で幾何学的な構成が顕著になる。

晩年の<サント=ヴィクトワール山>(1902-1906年)では、山の形態が極度に単純化され、色面の組み合わせによって構成されている。これらの作品は、自然の外観よりもその本質的構造を表現することに重点が置かれており、抽象絵画の先駆的な作品としても評価されている。

また、<レスタックから見たマルセイユ湾>(1883-1885年)などの海景画では、セザンヌ独特の空間表現が見られる。従来の大気遠近法に代わって、色彩の温度差によって奥行きを表現し、より平面的でリズミカルな画面構成を実現している。

人物画

セザンヌの人物画は、その制作過程の困難さでも知られている。モデルには長時間の静止を要求し、しばしば100回以上のセッションを重ねた。<ヴォラール氏の肖像>の制作時には、モデルのヴォラールが居眠りをして椅子から落ちても、セザンヌは「動かないでください、リンゴは泣きません」と言ったという逸話が残されている。

<赤いチョッキの少年>(1888-1890年)は、セザンヌの人物画の傑作の一つである。この作品では、人物の形態が幾何学的に単純化されながらも、豊かな表現力を失っていない。特に赤いチョッキの色彩は、画面全体の色彩構成の要として機能しており、セザンヌの色彩感覚の優秀さを示している。

<水浴>シリーズは、セザンヌの人物画の集大成として位置づけられる。これらの作品では、裸体の女性たちが風景の中に配置され、人物と自然が有機的に統合されている。古典的な理想美への憧憬と現代的な造形感覚が見事に融合された、セザンヌの到達した最高峰の作品群である。

芸術的業績と影響

近代絵画の出発点

セザンヌの最大の業績は、19世紀の写実主義的絵画から20世紀の現代絵画への橋渡しを行ったことである。印象派の瞬間的な光の捉え方を超えて、より永続的で構築的な絵画表現を追求した結果、後の抽象絵画やキュビスムの理論的基盤を提供した。

セザンヌの「感覚の実現」という理念は、絵画が単なる自然の模倣ではなく、画家の主観を通した現実の再構成であることを明確にした。この考え方は、20世紀の芸術全般に大きな影響を与え、芸術の自律性という近代芸術の基本概念の確立に寄与した。

技法上の革新

セザンヌが確立した数々の技法は、後の画家たちに受け継がれ、発展させられた。特に重要なのは以下の点である:

色彩による造形(モデュラシオン)は、色彩そのものに形態を構築する力があることを証明した。この技法は野獣派の画家たちに受け継がれ、色彩の表現力をさらに拡大した。

多視点描法は、同一画面内で複数の視点から対象を捉える手法で、後のキュビスムの理論的基盤となった。ピカソやブラックは、この技法をさらに推し進め、対象を幾何学的形態に分解・再構成するキュビスムを確立した。

構造的構成法は、対象の表面的な外観よりも内在する構造を重視する姿勢で、抽象絵画の発展に決定的な影響を与えた。カンディンスキーやクレーなどの抽象画家たちは、セザンヌのこの姿勢を受け継いで、完全に非具象的な絵画を生み出した。

後世への影響

セザンヌの影響は絵画にとどまらず、20世紀の芸術全般に及んだ。彼の作品を深く研究したピカソは「セザンヌは我々すべての父だ」と述べ、セザンヌの重要性を認めている。また、マティス、ブラック、レジェ、カンディンスキーなど、20世紀を代表する画家たちの多くが、セザンヌから決定的な影響を受けている。

さらに、セザンヌの影響は美術批評や美術史の分野にも及んだ。ロジャー・フライやクリーブ・ベル、ハーバート・リードなどの美術批評家たちは、セザンヌの作品を通して形式主義的美術理論を展開し、20世紀の美術理論の基礎を築いた。

現代においても、セザンヌの影響は継続している。デイヴィッド・ホックニーやゲルハルト・リヒターなど、現代の重要な画家たちがセザンヌの技法や理念を現代的に解釈し、新しい絵画表現を生み出している。

セザンヌの芸術理論

自然研究の重要性

セザンヌは生涯にわたって「自然に向かって制作する」ことの重要性を説いた。しかし、彼の言う「自然」とは単なる外界の現象ではなく、画家の感覚を通して理解された本質的な構造のことであった。「自然を読み、感覚を実現せよ」という彼の言葉は、この理念を端的に表現している。

セザンヌにとって自然研究は、対象の表面的な模写ではなく、その背後に潜む普遍的な法則を発見することであった。彼は「自然は表面ではなく、深層にある」と述べ、画家の役割は自然の深層にある真実を絵画として実現することだと考えていた。

調和の概念

セザンヌの芸術理論の中核には「調和」の概念がある。彼は「芸術は自然と平行する調和である」と述べ、絵画は自然を模倣するのではなく、自然と同等の創造的価値を持つべきだと考えていた。この調和は、色彩、形態、構成のあらゆる要素が有機的に統合されることによって実現される。

セザンヌの調和概念は、古典的な理想美への憧憬と現代的な造形感覚を統合するものであった。彼はプッサンやシャルダンなどの古典的画家を敬愛しながらも、印象派から学んだ現代的な色彩感覚を放棄することはなかった。この二つの要素の統合こそが、セザンヌの芸術の独創性の源泉であった。

持続と変化の弁証法

セザンヌの芸術には、持続するものと変化するものの弁証法的な関係が見られる。彼は印象派の瞬間性を批判しながらも、その色彩の革新性は評価していた。また、古典的な造形原理を尊重しながらも、新しい時代の感覚に対応する表現方法を模索した。

この弁証法的な姿勢は、セザンヌの制作過程にも反映されている。彼は同一のモティーフを繰り返し描くことで、変化する光や自分自身の感覚の変化を記録しながらも、対象の本質的で永続的な構造を捉えようとした。<サント=ヴィクトワール山>シリーズがその典型的な例である。

結論:セザンヌの現代的意義

ポール・セザンヌの芸術的業績は、単に美術史上の一つの達成にとどまらず、現代に至るまで続く芸術の基本的な問題提起でもある。彼が追求した「感覚の実現」という理念は、芸術が現実の模倣ではなく、新しい現実の創造であることを明確にした。この認識は、20世紀の芸術の多様な展開の理論的基盤となった。

セザンヌの技法上の革新も、現代の芸術制作に継続的な影響を与えている。デジタル技術が発達した現代においても、彼の色彩理論や空間構成法は有効性を失っていない。むしろ、新しい表現媒体の可能性を探る上で、セザンヌの理念はより重要性を増している。

また、セザンヌの制作に対する真摯な態度は、現代の芸術家にとって重要な指針となっている。彼は商業的な成功や社会的な名声よりも、芸術的な真実の追求を優先した。この姿勢は、現代の商業化された芸術世界において、真の芸術的価値とは何かを問い直す契機を提供している。

セザンヌの故郷プロヴァンス地方への深い愛着も、現代的な意義を持っている。グローバル化が進む現代において、地域性と普遍性をどのように統合するかは重要な課題である。セザンヌは故郷の風景を通して普遍的な美を追求することで、この問題に対する一つの解答を示した。

最後に、セザンヌの芸術は未完成の探求として理解されるべきである。セザンヌは死の直前まで新しい表現の可能性を追求し続け、完成された様式に安住することはなかった。この探求の精神こそがセザンヌの芸術の核心であると言える。彼にとって絵画とは、単なる再現や技巧の到達点ではなく、自然と人間の視覚経験をめぐる終わりなき対話であった。そのため彼の作品には、常に「完成」よりも「過程」の痕跡が色濃く刻まれている。筆致の途切れや形態の揺らぎは未完成さの表れであると同時に、見る者に思考と感覚の余地を開く契機となる。この開かれた構造こそが、後世のキュビスムや抽象絵画に決定的な影響を与え、セザンヌを近代絵画の父と言わしめた所以である。ゆえにセザンヌの芸術は、一人の画家の生涯を超えてなお続く、普遍的な探求の象徴なのである。