印象派美術がフランス・パリで始まった理由

19世紀後半にフランスの首都パリで誕生した印象派は、美術史上最も重要な革命的芸術運動の一つである。クロード・モネ、エドゥアール・マネ、オーギュスト・ルノワール、カミーユ・ピサロ、エドガー・ドガらによって確立されたこの新しい絵画様式は、伝統的なアカデミックな規範を打破し、光と色彩の表現に重点を置く画期的な美学を提示した。当初は激しい批判にさらされながらも、後に近代美術の発展に決定的な影響を与えることとなった。

この革新的な芸術運動がパリという特定の都市で誕生したのは偶然ではない。19世紀のパリが有していた独特の社会的、文化的、政治的環境こそが、印象派誕生の必然的な条件を提供したのである。本稿では、パリがこの歴史的芸術革命の舞台となった背景と要因を詳細に考察する。

1. 19世紀パリの都市変革——オスマンの大改造

1.1 第二帝政下における都市再編成

印象派誕生の重要な前提として、ナポレオン3世治下で実施された大規模都市改造計画が挙げられる。1853年から1870年にかけて、セーヌ県知事ジョルジュ・オスマン男爵の指揮の下で遂行された「パリ大改造」は、中世以来の狭隘で迷路状の旧市街を一掃し、広幅員の大通り、公園、広場、近代的建築群を配した明るく開放的な都市空間を創出した。

この都市計画には政治的意図も内包されていた。従来の狭い街路は市民蜂起の際のバリケード構築に適し、軍隊による制圧を困難にしていた。1848年二月革命の経験を踏まえ、ナポレオン3世は広幅員道路の整備により軍事展開を容易にし、反政府活動を抑制する戦略的意図を持っていたのである。

1.2 新都市景観の創造

オスマンの改造により、パリの都市景観は劇的に変貌した。新設された大通りには統一性を保ったアパルトマン建築が連なり、公園や広場には噴水や彫刻が配され、ガス灯による夜間照明システムも整備された。セーヌ川両岸には遊歩道が設けられ、新たな橋梁が架設された。

こうした都市環境の変化は、印象派画家たちに新鮮な創作対象を提供した。特に、拡幅された街路や整備された公園がもたらした開放的空間と豊かな自然光は、彼らの「光と色彩」への探究心を大いに刺激した。モネの「サン・ラザール駅」連作やピサロの「モンマルトル大通り」などは、この新生パリの景観を見事に捉えた作品群である。

1.3 カフェ文化の隆盛と知的交流の場

オスマンの改造はパリのカフェ文化の発展をも促進した。新設された大通りに面して数多くのカフェやレストランが開業し、知識人や芸術家たちの重要な集会場となった。特にモンマルトルやモンパルナス地区のカフェは芸術家たちの常設的な議論の場として機能し、新しい芸術思想の醸成に貢献した。

印象派の画家たちも「ゲルボワ」や「ヌーヴェル・アテネ」といったカフェに集い、作品批評や新しい絵画技法、美学理論について活発な意見交換を行った。これらの場での知的交流が、彼らの革新的な芸術活動の基盤を形成したのである。

2. 芸術教育制度への反発と新しい表現の模索

2.1 アカデミー・デ・ボザールとサロン制度の権威

19世紀フランスにおける芸術教育と評価は、アカデミー・デ・ボザールとその年次展覧会「サロン」によって厳格に統制されていた。アカデミーは古典主義と歴史画を至上とし、技法と主題において厳密な規範を課していた。サロンは芸術家の成功と社会的認知を決定づける最高権威の展覧会であり、そこでの評価が経済的成功と社会的地位に直結していた。

2.2 保守的教育方針に対する若手芸術家の異議申し立て

1860年代から70年代にかけて、多くの若手芸術家がアカデミーの保守的教育方針とサロンの硬直した審査基準に強い反発を示すようになった。特に光と色彩の表現に関心を持ち、屋外での直接制作(プレンエール技法)を重視する画家たちは、アトリエ内制作を中心とする伝統的教育体系に根本的な疑問を呈した。

マネの「草上の昼食」(1863年)や「オランピア」(1865年)のサロン拒絶は、既存の芸術規範に挑戦する象徴的事件となった。これらの作品は古典的構図を援用しながらも、当時のブルジョワ道徳に対する挑発的内容を含み、大きな論争を惹起した。

2.3 落選者展開催の歴史的意義

1863年、ナポレオン3世はサロン落選作品のための特別展示会「落選者展」の開催を許可した。これはサロン審査の過度な保守性に対する批判への応答であった。マネの「草上の昼食」を含む革新的作品群がここで展示され、激しい議論を呼んだ。

落選者展の開催は芸術界における権威への組織的挑戦を象徴する出来事となり、後の印象派画家たちに深甚な影響を与えた。それは従来の権威に依存せず、独自の展示機会を創出する運動の嚆矢でもあった。

3. 科学技術の進歩と芸術表現への影響

3.1 写真技術の発達と絵画機能の再考

19世紀中葉のダゲレオタイプに始まる写真技術の急速な発展により、現実の精密な記録が可能となった。これにより、従来絵画の重要な機能であった現実の忠実な再現という役割が、一定程度写真に代替されることとなった。

写真の登場は画家たちに絵画の新たな可能性の探究を促した。印象派の画家たちは特に、写真では捉え得ない光の変化や瞬間的印象、色彩の微妙な変化等の表現に注力するようになった。また、写真がもたらした「フレーミング」や「クロッピング」などの視覚的手法も、彼らの構図法に重要な影響を与えた。

3.2 光学・色彩理論の発展と絵画技法への応用

19世紀には、ミシェル・ウジェーヌ・シュヴルールの「色彩の同時対比の法則」(1839年)やジェームズ・クラーク・マクスウェルの色彩理論など、光学や色彩に関する科学的研究が飛躍的に進展した。これらの理論は色彩知覚や混色効果に関する新たな理解をもたらした。

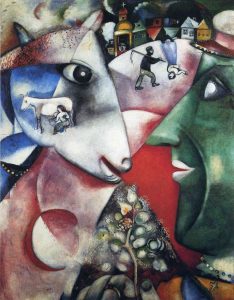

印象派の画家たちはこうした科学的知見に基づき、補色効果を活用した鮮烈な色彩表現や、色彩分割による視覚的混合効果を追求した。後期印象派のジョルジュ・スーラやポール・シニャックによる点描主義は、こうした科学的色彩理論の絵画への直接的応用として特筆される。

3.3 チューブ入り絵具の技術革新

19世紀半ば、絵具をブタの膀胱袋に代えて金属チューブに充填する技術革新が起こった。1841年にアメリカ人画家ジョン・ゴッフ=ランドによって特許取得されたこの技術は、絵具の保存性を向上させ、屋外制作を格段に容易にした。

この技術革新により、画家たちはアトリエを離れて屋外で直接風景制作を行うことが可能となった。印象派の特徴である「プレンエール技法」は、この携帯用絵具の普及なくしては実現困難であった。クロード・モネやピエール=オーギュスト・ルノワールが追求した自然光下での瞬間的な光と色彩の変化の表現は、この技術的基盤に多くを負っている。

4. 社会経済構造の変容と新興芸術市場

4.1 産業革命と新興ブルジョワジーの興隆

19世紀フランスでは産業革命の進展により、従来の貴族や教会に代わって実業家や銀行家などの新興ブルジョワジーが経済的・社会的影響力を拡大していた。彼らは旧来の貴族とは異なり、必ずしも伝統的芸術教養を共有せず、より個人的嗜好や審美眼に基づいて芸術作品を評価・購入する傾向を示した。

この新しい芸術愛好層は、アカデミーの権威よりも自己の判断で価値を見出す芸術に関心を寄せ、革新的画家たちの新たな支援者となった。印象派が描出する近代都市生活の情景や娯楽場面は、こうした新興ブルジョワジーの生活環境を反映したものでもあった。

4.2 美術商の台頭と個人画廊制度の発展

19世紀後半のパリでは美術商が芸術市場において枢要な役割を担うようになった。特にポール・デュラン=リュエルのような先見性を持つ画商は、印象派画家たちの作品に価値を見出し、積極的な支援を行った。

デュラン=リュエルは1870年代から印象派作品を購入し、個展開催とともに国際市場、特にアメリカへの紹介に尽力した。彼の支援なくして、多くの印象派画家は経済的困窮により創作活動の継続が困難であったかもしれない。また、公的展示場に依存せず、個人画廊を通じて芸術家と愛好家を直結させる新しい芸術流通システムの構築も、印象派発展に大きく寄与した。

4.3 大衆文化の多様化と余暇活動の変容

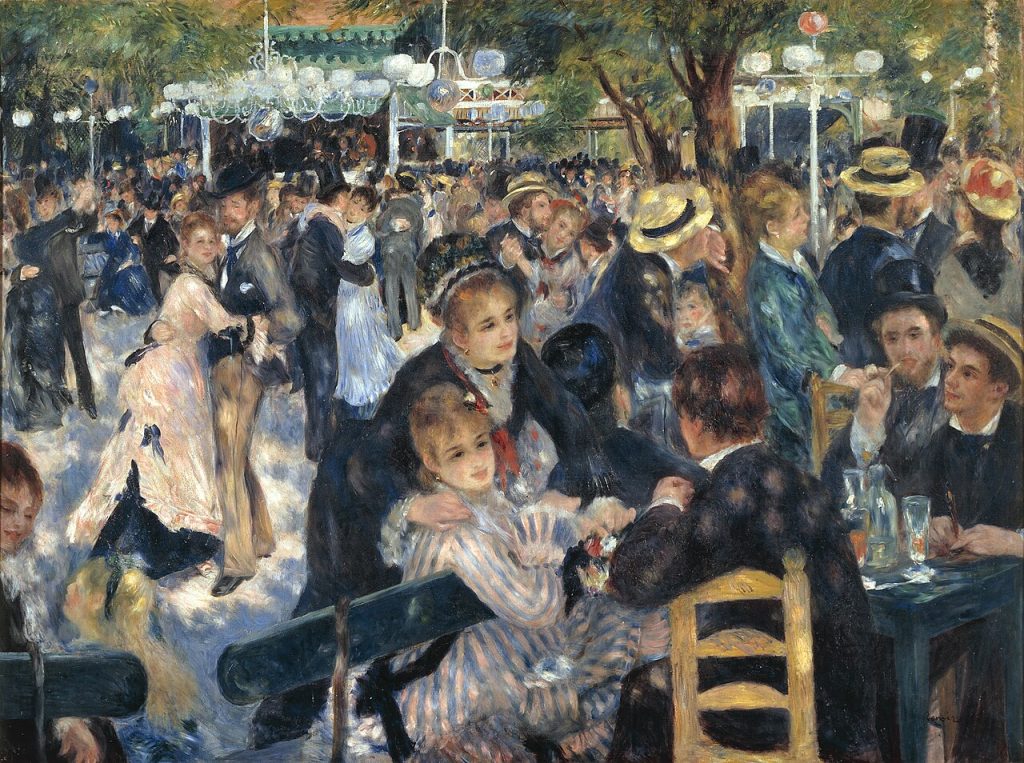

産業化・都市化が進んだ19世紀後半のパリでは、労働時間規制や交通機関発達により一般市民の余暇享受が普及した。オペラ座、カフェ・コンセール、競馬場、公園、レストラン、舞踏会などの娯楽施設が発展し、人々の社交生活が著しく多様化した。

印象派の画家たちはこうした近代都市の日常風景や娯楽場面を積極的に主題化した。ルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」やドガの「オペラ座」「競馬場」連作などは、当時のパリの大衆文化と余暇の様相を生動感豊かに描出している。これらの作品は都市生活者にとって親近感のある内容であり、新しい絵画鑑賞層の拡大にも貢献した。

5. 国際文化交流とジャポニスムの影響

5.1 万国博覧会による文化的刺激

1855年、1867年、1878年、1889年と、パリでは19世紀後半に複数回の万国博覧会が開催された。これらの博覧会は世界各国の文化・技術・芸術を集約し、国際的文化交流の拠点となった。特に1867年パリ万博での日本美術工芸品の大規模展示は、西洋芸術家たちに甚大な影響を与えた。

万博を通じてパリは国際的文化中心地としての地位を強化し、多様な美術様式や表現技法に接触する機会が増大した。このような国際的文化交流環境が、新しい芸術表現を模索する印象派画家たちにとって刺激的な土壌を提供した。

5.2 ジャポニスム流行と日本美術の美学的影響

1860年代から70年代にかけて、パリを中心とするヨーロッパで「ジャポニスム」と称される日本美術への熱狂が広がった。日本の浮世絵版画や工芸品は西洋芸術家たちに新鮮な視覚表現を提示した。

浮世絵の特徴である平面的構図、大胆な色彩対比、装飾性、日常生活描写は印象派画家たちに深甚な影響を与えた。特に北斎や広重の風景版画における視点設定や構図、瞬間的自然現象の表現などは、モネやドガの作品に見られる斬新な構図や視覚的切り取り手法に影響を与えている。

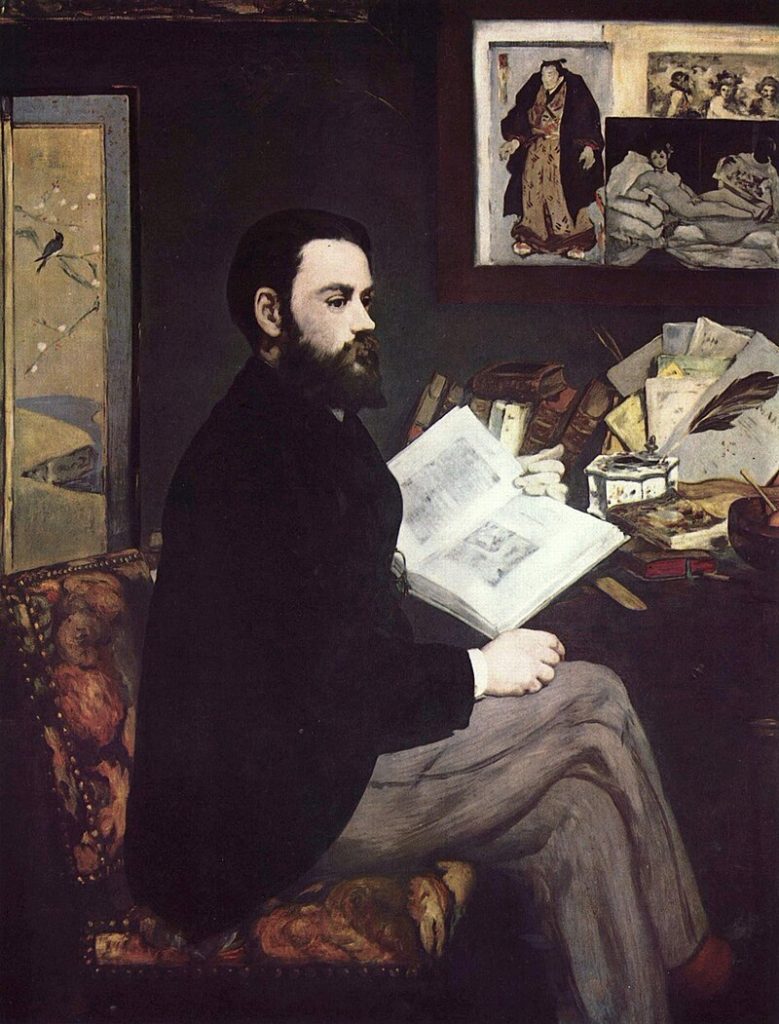

マネの「エミール・ゾラの肖像」背景の日本屏風、モネのジヴェルニー邸日本風庭園、ドガの舞踊画における浮世絵構図の影響など、印象派画家たちは多様な形で日本美術からインスピレーションを得ていた。

5.3 オリエンタリズムと異文化への関心拡大

19世紀ヨーロッパでは中東・北アフリカなどの「東方」への関心を示す「オリエンタリズム」が流行していた。フランスのアルジェリア植民地化(1830年)以降、多くのフランス人芸術家が北アフリカを訪れ、その風景や文化を題材とした作品を創出した。

このような異文化への関心は西洋伝統美学や表現方法を相対化し、新しい視点や表現の模索契機となった。印象派以前のドラクロワやアングルらによるオリエンタリスト作品も、色彩や光の表現において後の印象派に影響を与えている。

6. 芸術家共同体の形成と独自展覧会の開催

6.1 画家たちの交流ネットワークと相互影響

印象派の画家たちはアカデミー教育に反発しながらも、相互に刺激し合い影響を与え合う芸術家共同体を形成していた。特に若きモネ、ルノワール、シスレー、バジールらは1860年代からスイス・アカデミーやグレールのアトリエで学び、フォンテーヌブローの森での共同屋外写生を通じて親交を深めた。

また、前述のカフェ・ゲルボワなどでのマネを中心とする芸術家グループとの交流も生まれた。こうした交流の中で彼らは新しい絵画表現について議論し、相互の技法と美学に影響を与え合った。

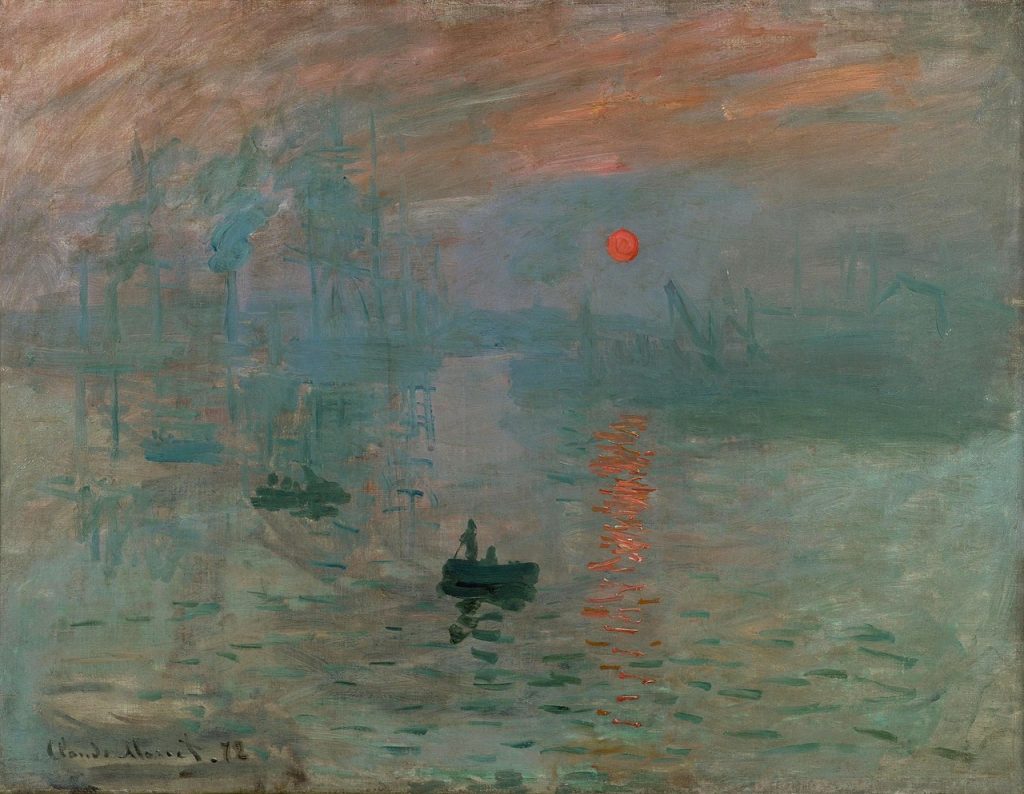

6.2 印象派展の開催と芸術家の自律性確立

1874年4月15日、モネ、ルノワール、ピサロ、シスレー、ドガ、モリゾら約30名の画家が「匿名協同画家・彫刻家・版画家組合」として、パリのカプシーヌ大通りナダール写真館で独自の展覧会を開催した。これが後に「第1回印象派展」と称されるものである。

「印象派」という名称は、この展覧会出品作品であるモネの「印象、日の出」を見た批評家ルイ・ルロワが皮肉を込めて使用したことに由来する。当初は蔑称的意味合いを持ったこの言葉を、彼らは逆に自らの美学を表す用語として採用した。

1886年までに計8回開催された展覧会は、グループ構成や方向性に変化を伴いながらも、彼らの作品を公衆に直接提示する重要な機会となった。サロンのような公的機関の審査を経ずに自作を展示する自主的姿勢は、近代芸術における芸術家自律性の高まりを象徴するものであった。

6.3 進歩的批評家・文学者による理論的支援

印象派の画家たちは進歩的批評家や文学者からも支援を受けていた。特にエミール・ゾラはマネやセザンヌの友人として、彼らの芸術を擁護する評論を数多く発表した。また、テオドール・デュレ、フィリップ・ビュルティ、エドモン・デュランティなどの批評家も印象派の新美学を理解し支持した。

こうした批評家・文学者による理論的支援は印象派画家たちの実践に哲学的・美学的基盤を与え、彼らの芸術運動理解を深化させる上で重要な役割を果たした。

7. 印象派の芸術理念と革新的実践

7.1 光と色彩の革新的表現

印象派の最も特徴的要素は光と色彩に対する革新的アプローチである。彼らは物体の固有色よりも光の効果による色彩変化の印象捕捉に注力した。特に影の中にも補色関係による色彩が存在することを認識し、黒色を回避して青や紫などの色彩で影を表現する手法を発達させた。

モネの連作(睡蓮、ルーアン大聖堂、干し草の山など)に見られるように、同一対象でも時間帯や天候による光と色彩の劇的変化を示し、その瞬間的印象の捕捉を重視した。

7.2 筆触分割技法と即興的描写

印象派の画家たちは滑らかに混合された色彩ではなく、小筆触を並置する「筆触分割」技法を発展させた。この技法により画面上での色彩の光学的混合が生じ、生動感ある色彩効果が創出された。

また、アトリエでの時間をかけた仕上げに代わり、その場での印象を迅速に捉える即興的描写を重視した。これは変化する光の状態捕捉には不可欠なアプローチであった。

7.3 日常生活と近代都市風景の主題化

印象派の画家たちは古典的神話や歴史的場面ではなく、同時代の日常生活や近代都市風景を主題として選択した。カフェ、劇場、競馬場、鉄道駅、公園、河川といった近代都市の情景や郊外での余暇活動が彼らの作品の中心的題材となった。

この選択は同時代生活への関心を反映すると同時に、光と色彩効果の探究に適した題材であったという側面もある。特にオスマンの改造により誕生した新しいパリの風景や近代的娯楽施設は、印象派画家たちにとって格好の主題であった。

8. 第二帝政から第三共和政への政治的変容

8.1 普仏戦争とパリ・コミューンの社会的衝撃

1870年の普仏戦争敗北と翌1871年のパリ・コミューンは、フランス社会に甚大な動揺をもたらした。ナポレオン3世の第二帝政崩壊と激動期を経た第三共和政成立の過程で、多くの芸術家も政治的立場を問われる状況に置かれた。 印象派の画家たちもこの動乱期に様々な形で関与した。ピサロとモネはロンドンに避難し、そこでデュラン=リュエルとの出会いの契機を得た。マネはパリに留まって国民衛兵として従軍し、後にコミューン弾圧の様子を描いた作品も残している。

8.2 第三共和政の文化政策と芸術行政の変化

1870年代以降の第三共和政は教育・文化に重点を置き、公教育拡充や文化施設整備を推進した。芸術行政においてもアカデミーの独占的権威を緩和し、より多様な芸術表現を許容する方向に徐々に変化していった。

1881年にはサロン運営がアカデミーから芸術家協会に移管され、国家の直接管理から離脱した。これによりサロンの審査基準も徐々に柔軟化し、印象派的作品も少しずつ受容されるようになった。

8.3 自由と進歩の理念との共鳴

第三共和政の理念である自由・平等・博愛と進歩への信頼は、芸術における革新的動向とも共鳴する部分があった。伝統的権威よりも個人表現の自由を重視する考え方は、印象派の芸術理念とも合致するものであった。

また、科学技術発展による社会進歩への信頼は、印象派画家たちが科学的色彩理論を取り入れ、新技術や材料を積極活用する姿勢とも通じるものがあった。

パリという舞台の歴史的特異性

印象派がパリで誕生したのは、19世紀後半のこの都市が有していた特異な条件の複合的作用によるものであった。オスマンの都市改造による新都市空間と光の景観、アカデミーという伝統的権威への反発、写真技術や色彩理論等の科学的発展、産業革命による新興ブルジョワジーの台頭と新芸術市場の形成、万博やジャポニスム等の国際的文化交流、そして第二帝政から第三共和政への政治的変容——これらの要素が複合的に作用し、新しい芸術表現を求める画家たちに刺激と可能性を提供した。

印象派は単なる芸術様式の変化を超えて、近代社会における芸術のあり方そのものを変革する運動であった。彼らの実践は芸術家の自律性増大、日常生活の美的価値再発見、感覚的経験の重視など、近代美術の多くの側面に影響を与えた。

パリという都市は、伝統と革新、保守と進歩が複雑に交錯する場として、こうした芸術革命の舞台となるにふさわしい環境を提供したのである。印象派の誕生は特定の時代と場所の特殊条件が生み出した歴史的事象であり、それがなぜパリで発生したかを理解することは、芸術運動と社会の関係性を考察する上でも重要な示唆を与える。

印象派の画家たちが捉えた光と色彩の瞬間的印象は、やがて20世紀前衛芸術運動への道を開き、現代美術の発展に多大な影響を与えることとなった。彼らが19世紀のパリで開始した芸術革命は、美術史における決定的転換点となったのである。

活動した代表作家と作品

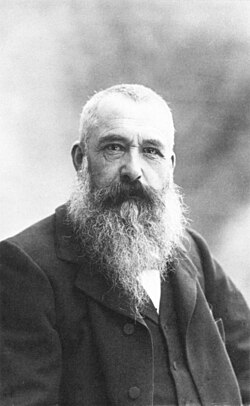

クロード・モネ (1840-1926) モネは印象派の創始者の一人で、「印象派」という名称の由来となった「印象、日の出」(1872年) で知られています。連作シリーズを多く手がけ、「睡蓮」シリーズ、「ルーアン大聖堂」シリーズ、「積みわら」シリーズなどが代表作である。光の変化を捉えることに生涯をかけて取り組んでいた。

ピエール=オーギュスト・ルノワール (1841-1919) 人物画を得意とし、特に女性や子供を温かみのある筆致で描いた。「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」(1876年)、「舟遊びをする人々の昼食」(1881年)、「ピアノを弾く少女たち」(1892年) などが有名である。

エドガー・ドガ (1834-1917) バレエダンサーを題材にした作品で知られ、動きの瞬間を捉えることに長けていた。「踊り子たち」シリーズ、「アブサント」(1876年)、「エトワール」(1878年) などが代表作である。パステル画の技法でも優れた作品を残している。

カミーユ・ピサロ (1830-1903) 印象派グループの精神的支柱とも呼ばれ、風景画を中心に制作した。「ルーヴシエンヌの道」(1870年)、「ポントワーズの吊り橋」(1875年) などの田園風景が有名である。後に点描技法も取り入れた。

アルフレッド・シスレー (1839-1899) 風景画に専念し、セーヌ川周辺の情景を多く描いた。「ルーヴシエンヌの雪」(1878年)、「マルリーの洪水」(1876年) などで、自然の移ろいを繊細に表現している。

ベルト・モリゾ (1841-1895) 印象派グループで活躍した数少ない女性画家の一人で、日常生活の親密な場面を描いた。「ゆりかご」(1872年)、「鏡の前の女性」(1885年) などが代表作である。