腸内環境改善による健康効果向上の包括的ガイド

腸内環境の改善は、現代医学において最も注目される健康法の一つである。腸内細菌叢(腸内マイクロバイオーム)は、消化吸収だけでなく、免疫機能、精神状態、代謝機能など、全身の健康に深く関わっている。ここでは、ビーガンダイエット、グルテンフリーダイエットを含む様々な食事法が腸内環境に与える影響と、それによる健康効果について包括的に解説する。

腸内環境の基礎知識

腸内細菌叢の構成と機能

人間の腸内には約1000種類、100兆個の細菌が生息している。これらの細菌は、主にファーミキューテス門、バクテロイデス門、アクチノバクテリア門、プロテオバクテリア門の4つの門に分類される。健康な腸内環境では、これらの細菌が適切なバランスを保っており、宿主である人間の健康維持に重要な役割を果たしている。

腸内細菌の主要な機能には以下がある:

– 食物繊維の発酵による短鎖脂肪酸の産生

– ビタミンK、ビタミンB群、葉酸などの合成

– 有害物質の解毒

– 免疫系の調節

– 腸管バリア機能の維持

– 神経伝達物質の産生

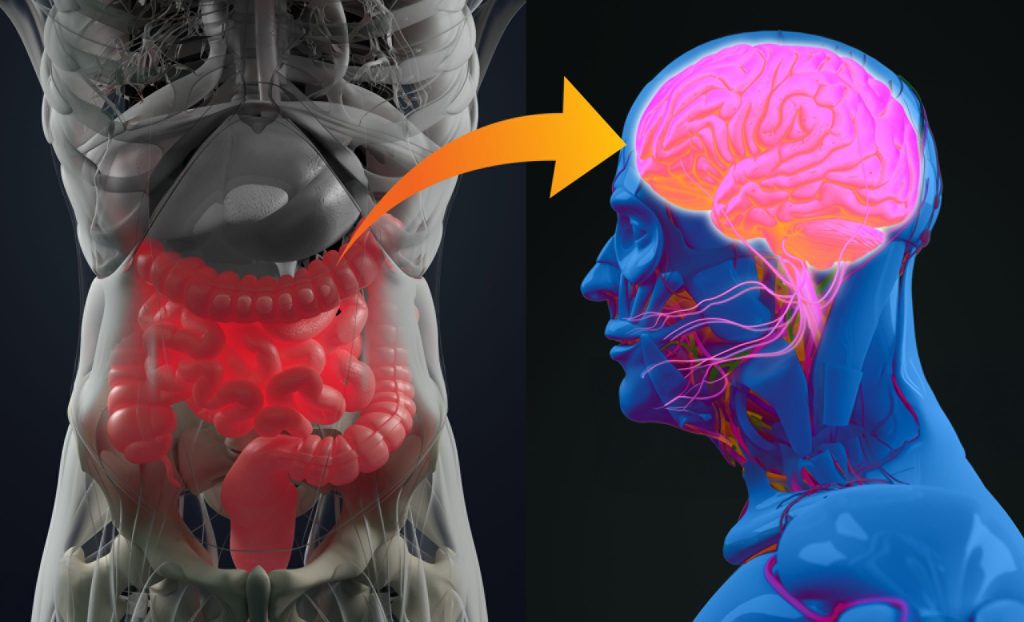

腸脳相関のメカニズム

腸と脳は「腸脳軸(Gut-Brain Axis)」と呼ばれる双方向の情報伝達システムで結ばれている。この連携は、迷走神経、免疫系、内分泌系、そして腸内細菌が産生する代謝物質を介して行われている。セロトニンの約90%が腸で産生されることからも、腸内環境が精神状態に与える影響の大きさが理解できる。

ビーガンダイエットと腸内環境

ビーガンダイエットの定義と特徴

ビーガンダイエットは、動物性食品を一切摂取せず、植物性食品のみを摂取する食事法である。肉類、魚類、卵、乳製品、蜂蜜などを除外し、野菜、果物、穀物、豆類、ナッツ、種子類を中心とした食事構成となる。

ビーガンダイエットが腸内環境に与える影響

食物繊維摂取量の増加

ビーガンダイエットの最大の特徴は、食物繊維摂取量の大幅な増加である。植物性食品には豊富な水溶性・不溶性食物繊維が含まれており、これらは腸内細菌の重要なエサとなる。特に、プレバイオティクス効果を持つイヌリン、フラクトオリゴ糖、ペクチンなどが豊富に摂取される。

有益菌の増加

ビーガンダイエットを実践することで、ビフィズス菌、ラクトバチルス菌などの有益菌が増加することが複数の研究で示されている。これらの菌は短鎖脂肪酸(酪酸、プロピオン酸、酢酸)を産生し、腸内環境の酸性化を促進する。酸性環境は有害菌の増殖を抑制し、腸管バリア機能を強化する。

炎症性細菌の減少

動物性タンパク質や飽和脂肪酸の摂取量が減ることで、炎症を引き起こす可能性のある細菌の増殖が抑制される。特に、硫化水素産生菌やエンドトキシン産生菌の減少により、腸管の炎症リスクが低下する。

短鎖脂肪酸産生量の増加

ビーガンダイエットにより、腸内での短鎖脂肪酸産生量が著しく増加する。短鎖脂肪酸は腸上皮細胞のエネルギー源となるだけでなく、免疫機能の調節、腸管バリア機能の維持、抗炎症作用など、多様な生理機能を持っている。

ビーガンダイエットの健康効果

心血管疾患リスクの低下

腸内環境の改善により産生される短鎖脂肪酸は、血中コレステロール値の低下、血圧の安定化に寄与する。また、TMAO(トリメチルアミン-N-オキサイド)の産生が減少することで、動脈硬化のリスクが軽減される。

糖尿病予防効果

改善された腸内環境は、インスリン感受性の向上、血糖値の安定化に寄与する。特に、酪酸は膵臓β細胞の機能改善に関与し、2型糖尿病の予防効果が期待される。

がん予防効果

植物性食品に含まれるファイトケミカルと改善された腸内環境の相乗効果により、特に大腸がんのリスクが大幅に低下する。有益菌が産生する短鎖脂肪酸は、がん細胞のアポトーシス(細胞死)を促進する作用も持っている。

グルテンフリーダイエットと腸内環境

グルテンフリーダイエットの腸内環境への影響

腸管透過性の改善

グルテンは腸管透過性(リーキーガット症候群)を引き起こす要因の一つとされている。グルテンフリーダイエットにより、腸管バリア機能が回復し、有害物質の体内への侵入が阻止される。これにより、全身性炎症の軽減が期待される。

炎症性サイトカインの減少

グルテン除去により、インターロイキン-6、TNF-α、C反応性タンパク質などの炎症マーカーが低下する。慢性炎症の軽減は、腸内環境の正常化に寄与し、有益菌の増殖環境を整える。

腸内細菌叢の多様性変化

グルテンフリーダイエットにより、腸内細菌叢の構成に変化が生じる。一部の研究では多様性の減少が報告されているが、これは必ずしも悪影響を意味するものではなく、個人の体質や基礎疾患によって評価が異なる。

グルテンフリーダイエットの注意点

食物繊維摂取量の確保

小麦製品を除去することで食物繊維摂取量が減少する可能性がある。代替として、キヌア、そば、玄米、豆類などの食物繊維豊富な食品を積極的に摂取することが重要である。

プレバイオティクス食品の活用

グルテンフリーダイエット中は、腸内有益菌を育てるプレバイオティクス食品の摂取が特に重要となる。チコリ、タマネギ、ニンニク、バナナ、オーツ麦などを意識的に取り入れる必要がある。

発酵食品による腸内環境改善

プロバイオティクス食品の効果

生きた有益菌の補給

ヨーグルト、ケフィア、味噌、納豆、キムチ、ザワークラウトなどの発酵食品には、生きた有益菌が豊富に含まれている。これらの菌は腸内で定着し、有害菌との競合により腸内環境の改善に寄与する。

発酵代謝物の活用

発酵食品には、発酵過程で産生される有益な代謝物が含まれている。これらの物質は、腸内環境の改善、免疫機能の調節、抗炎症作用などの健康効果を持っている。

ビーガン対応の発酵食品

植物性の発酵食品は、ビーガンダイエット実践者にとって重要なプロバイオティクス源となる。テンペ、水キムチ、コンブチャ、植物性ヨーグルトなどは、動物性食品を摂取しない人でも腸内環境改善が可能である。

多様な菌株の摂取

様々な植物性発酵食品を組み合わせることで、多様な菌株を腸内に供給できる。菌株の多様性は、腸内環境の安定性と機能性の向上に重要である。

食物繊維の重要性と種類

水溶性食物繊維の効果

短鎖脂肪酸産生の促進

水溶性食物繊維は腸内細菌によって発酵され、短鎖脂肪酸を産生する。特に、β-グルカン、ペクチン、イヌリンなどは、効率的な短鎖脂肪酸産生を促進する。

血糖値・コレステロール値の改善

水溶性食物繊維は、糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急激な上昇を抑制する。また、胆汁酸と結合してコレステロールの排泄を促進し、血中コレステロール値の低下に寄与する。

不溶性食物繊維の効果

便通改善と有害物質排出

不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸管の蠕動運動を促進する。これにより便通が改善され、有害物質の腸内滞留時間が短縮される。

腸内pH調整

不溶性食物繊維の一部は腸内で発酵され、腸内環境を弱酸性に保つ。この環境は有益菌の増殖に適しており、有害菌の増殖を抑制する。

抗炎症食品による腸内環境サポート

オメガ3脂肪酸の効果

抗炎症作用

EPA、DHAなどのオメガ3脂肪酸は、強力な抗炎症作用を持っている。腸管の炎症を軽減し、腸内環境の改善をサポートする。植物性食品では、亜麻仁油、チアシード、くるみなどに豊富に含まれている。

腸管バリア機能の強化

オメガ3脂肪酸は腸管上皮細胞の結合を強化し、腸管バリア機能を向上させる。これにより、有害物質の体内への侵入が防がれ、全身性炎症のリスクが軽減される。

ポリフェノールの腸内環境への影響

プレバイオティクス効果

ベリー類、緑茶、ダークチョコレート、赤ワインなどに含まれるポリフェノールは、有益菌の増殖を促進するプレバイオティクス効果を持っている。

抗酸化・抗炎症作用

ポリフェノールは強力な抗酸化作用を持ち、腸管の酸化ストレスを軽減する。また、炎症性サイトカインの産生を抑制し、腸内環境の改善に寄与する。

ライフスタイル要因と腸内環境

ストレス管理の重要性

ストレスが腸内環境に与える影響

慢性的なストレスは、腸内細菌叢の構成を変化させ、有害菌の増殖を促進する。また、腸管透過性を増加させ、炎症反応を引き起こす可能性がある。

ストレス軽減法の実践

瞑想、深呼吸、ヨガ、適度な運動などのストレス軽減法は、腸内環境の改善に間接的に寄与する。これらの実践により、自律神経系のバランスが整い、腸の機能が正常化される。

睡眠の質と腸内環境

概日リズムと腸内細菌

腸内細菌は概日リズムを持っており、睡眠パターンの乱れは腸内細菌叢の構成に影響を与える。規則正しい睡眠習慣は、健康な腸内環境の維持に重要である。

睡眠改善のための食事戦略

トリプトファンを含む食品(バナナ、ナッツ、大豆製品)の摂取は、セロトニン産生を促進し、睡眠の質を改善する。良質な睡眠は、腸内環境の回復を促進する。

適度な運動の効果

運動が腸内細菌叢に与える影響

定期的な有酸素運動は、腸内細菌叢の多様性を増加させ、有益菌の割合を向上させる。運動により産生される短鎖脂肪酸は、全身の抗炎症作用をもたらす。

運動による腸管機能の改善

運動は腸管の蠕動運動を促進し、便通を改善する。また、腸管血流を増加させ、栄養素の吸収と老廃物の排出を効率化する。

腸内環境改善による具体的健康効果

免疫機能の向上

免疫系の70%は腸に存在

腸管関連リンパ組織(GALT)は、全身の免疫系の約70%を占めている。健康な腸内環境は、適切な免疫反応を促し、感染症やアレルギーに対する抵抗力を向上させる。

自己免疫疾患の予防

腸内環境の改善により、自己免疫反応のリスクが軽減される。制御性T細胞の増加と炎症性サイトカインの減少により、自己免疫疾患の発症リスクが低下する。

精神的健康の改善

セロトニン産生の増加

健康な腸内環境では、セロトニンの産生が促進される。セロトニンは「幸せホルモン」として知られ、うつ病や不安障害の予防・改善に重要な役割を果たしている。

認知機能の向上

腸内で産生される短鎖脂肪酸は、血液脳関門を通過し、脳の炎症を軽減する。これにより、記憶力、集中力、学習能力などの認知機能が向上する。

代謝機能の改善

肥満予防効果

健康な腸内環境は、エネルギー代謝の効率化、脂肪蓄積の抑制、満腹感の調節などにより、肥満予防に寄与する。特定の腸内細菌は、脂肪燃焼を促進するホルモンの分泌を刺激する。

血糖値コントロール

腸内環境の改善により、インスリン感受性が向上し、血糖値の安定化が図られる。これは2型糖尿病の予防・改善に重要である。

実践的な腸内環境改善プログラム

段階的アプローチ

第1段階:基礎的改善(1-2週間)

– 加工食品、精製糖、人工添加物の除去

– 水分摂取量の増加(1日2リットル以上)

– 規則正しい食事時間の確立

– 基本的な発酵食品の導入

第2段階:食事内容の最適化(3-4週間)

– 食物繊維豊富な食品の大幅増加

– 多様な発酵食品の摂取

– オメガ3脂肪酸源の積極的摂取

– プレバイオティクス食品の組み込み

第3段階:ライフスタイルの統合(5週間以降)

– ストレス管理技術の習得

– 適度な運動習慣の確立

– 睡眠の質の改善

– 継続可能な食事パターンの確立

個別化アプローチの重要性

個人差の認識

腸内細菌叢は個人により大きく異なるため、万人に適用できる画一的なアプローチは存在しない。自分の体調変化を詳細に観察し、最適な食事法を見つけることが重要である。

段階的な変更

急激な食事変更は消化器症状を引き起こす可能性がある。段階的に食事内容を変更し、身体の反応を確認しながら進めることが推奨される。

注意すべき点と禁忌

過度な制限の回避

栄養バランスの維持

特定の食品群を完全に除外することで、必要な栄養素が不足する可能性がある。バランスの取れた食事を心がけ、必要に応じて栄養士との相談を検討する。

社会的孤立の防止

極端な食事制限は、社会的な食事の機会から孤立する原因となる可能性がある。柔軟性を保ちながら、持続可能なアプローチを選択することが重要である。

医学的監督の必要性

既存疾患への配慮

糖尿病、腎疾患、心疾患などの基礎疾患がある場合は、食事変更前に医師との相談が必須である。特に薬物療法を受けている場合は、食事変更が薬効に影響する可能性がある。

定期的な健康チェック

腸内環境改善プログラムの実施中は、定期的な血液検査や健康診断により、身体への影響を客観的に評価することが推奨される。

将来の展望

パーソナライズド栄養学

腸内細菌叢の解析技術の進歩により、個人の腸内環境に最適化された食事療法が可能となりつつある。マイクロバイオーム解析に基づく個別化された栄養指導は、より効果的な健康改善をもたらす可能性がある。

機能性食品の発展

プレバイオティクス、プロバイオティクス、シンバイオティクスなどの機能性食品の研究開発が進んでいる。これらの食品は、より効率的な腸内環境改善を可能にし、様々な疾患の予防・治療に応用される可能性がある。

結論

腸内環境の改善は、単なる消化器の健康を超えて、全身の健康状態に大きな影響を与える重要な要素である。ビーガンダイエット、グルテンフリーダイエット、発酵食品の活用、適切な食物繊維摂取など、様々なアプローチが腸内環境の改善に有効である。

しかし、最も重要なのは個人の体質、ライフスタイル、健康状態に適したアプローチを選択することである。画一的な方法ではなく、科学的根拠に基づきながらも個別化されたアプローチにより、持続可能な腸内環境改善が実現される。

現代社会における食生活の多様化と健康意識の向上により、腸内環境改善への関心は今後ますます高まることが予想される。科学的研究の進歩と実践的な応用により、多くの人々がより健康的で質の高い生活を送ることが可能になるであろう。腸内環境の改善は、個人の健康増進だけでなく、社会全体の医療費削減や生産性向上にも寄与する重要な健康戦略である。